Text & Spirit

Erleuchtungsgrafik. Mittelalterliche Handschriften zwischen Alltagspraxis, Luxus und Glaube

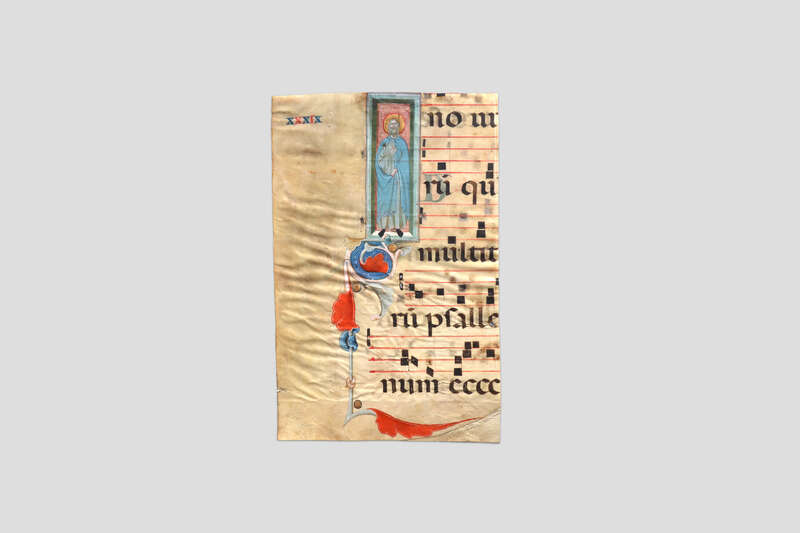

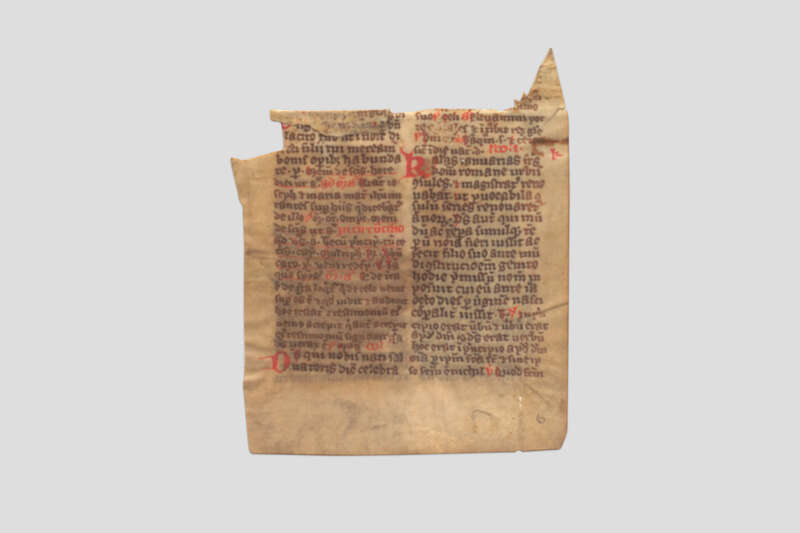

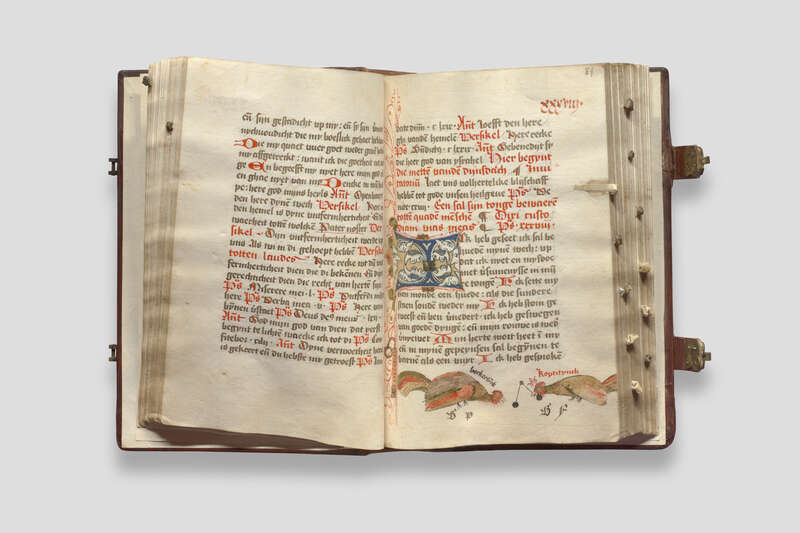

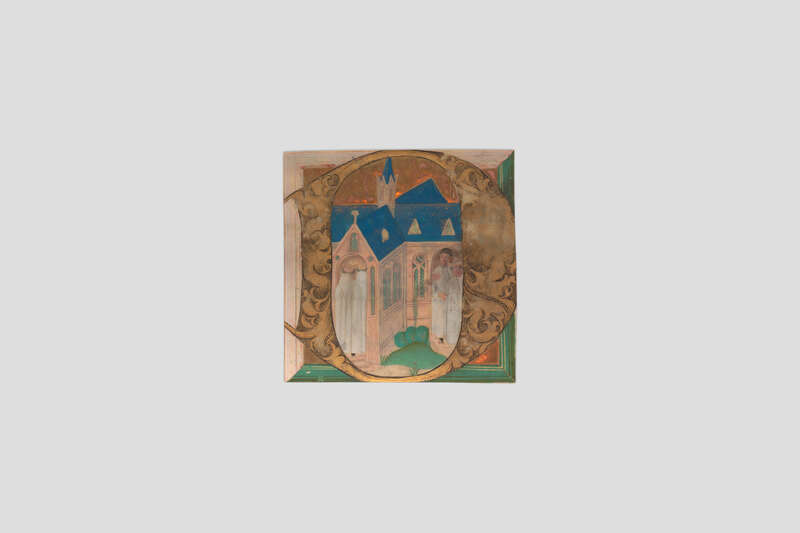

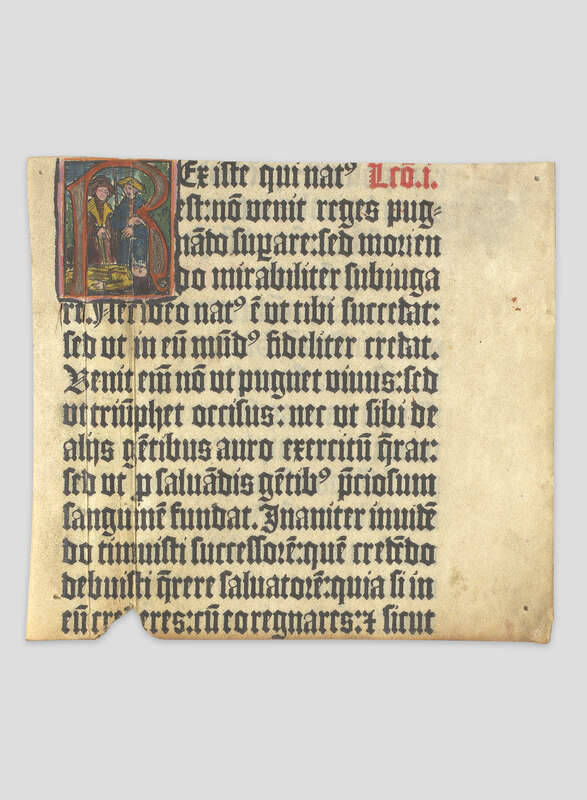

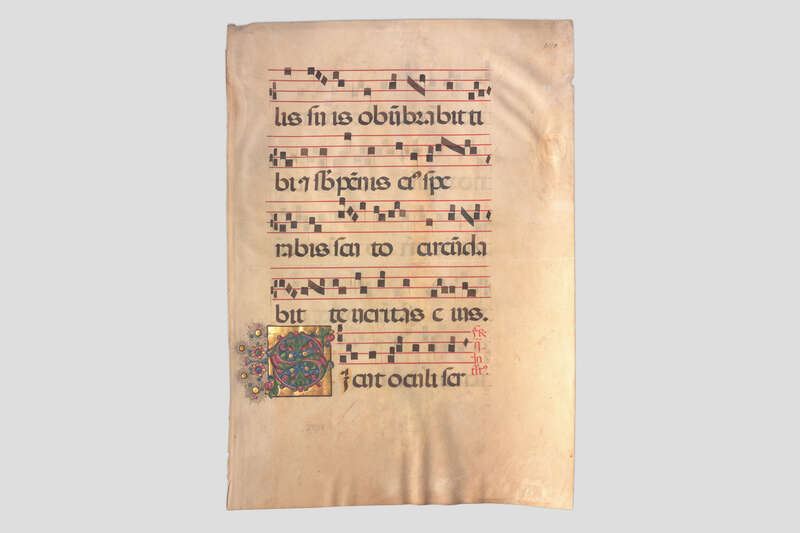

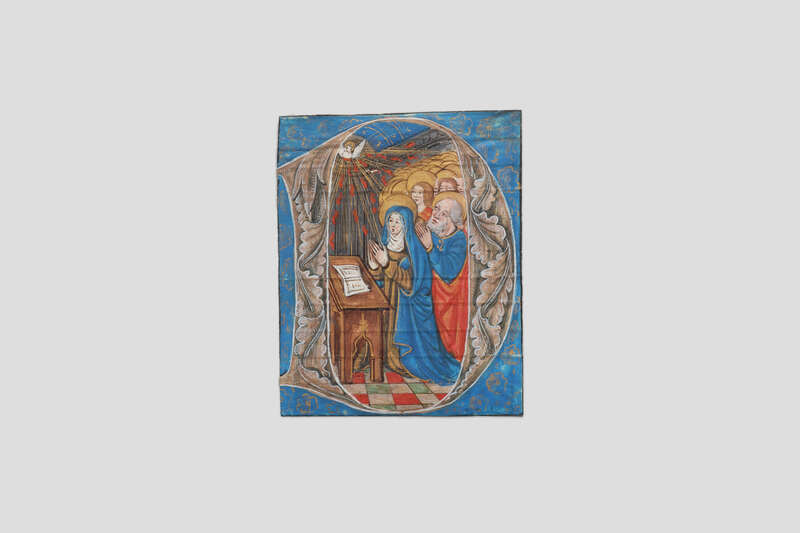

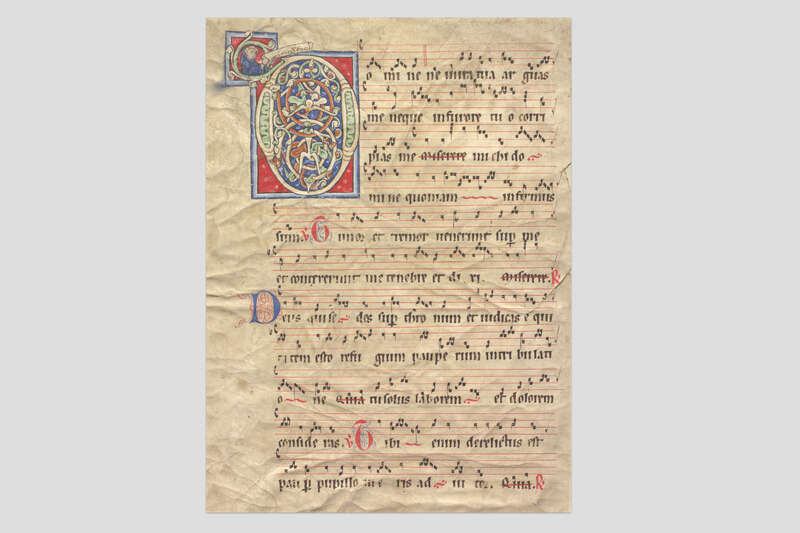

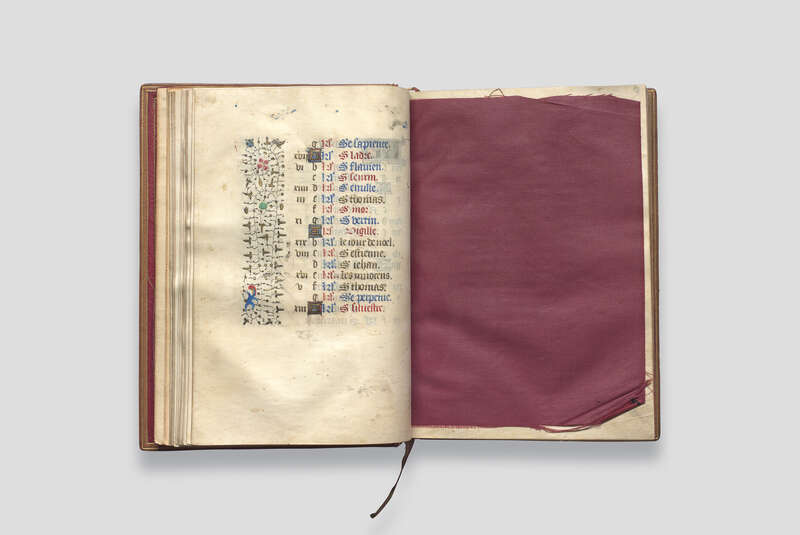

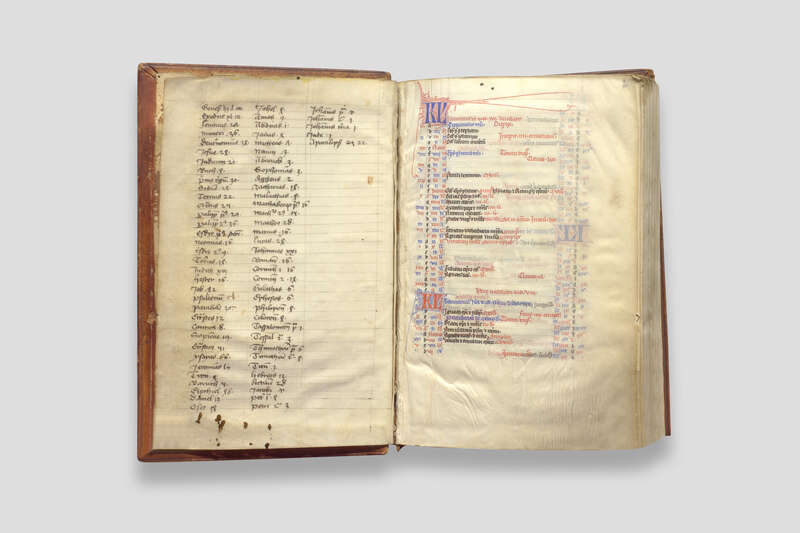

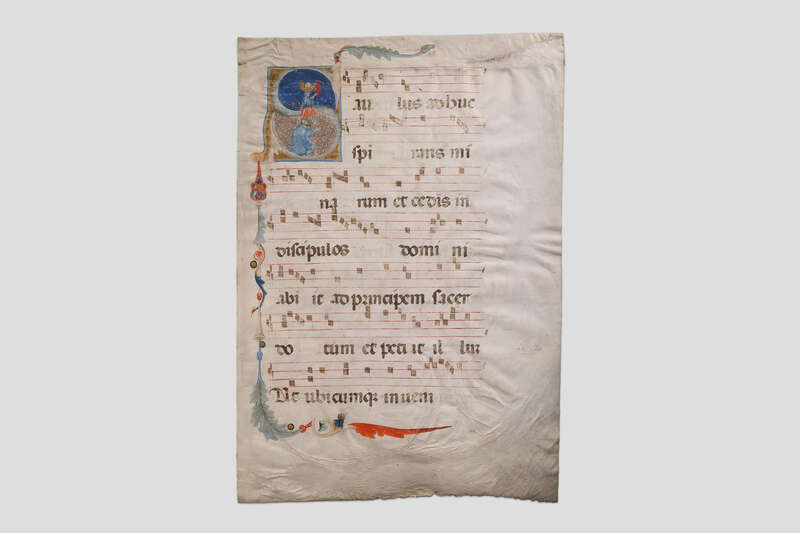

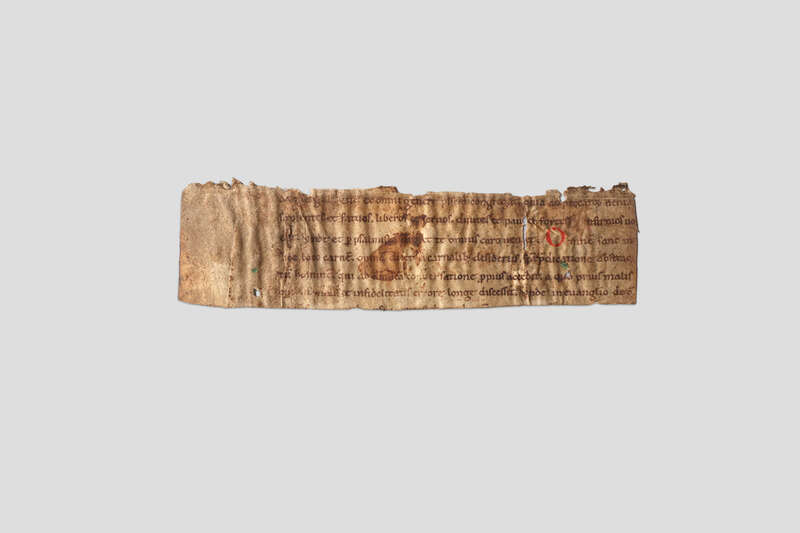

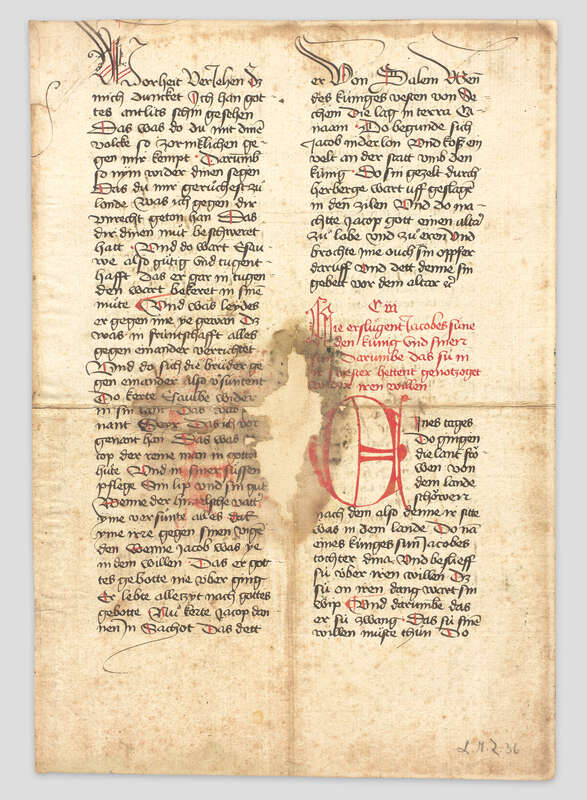

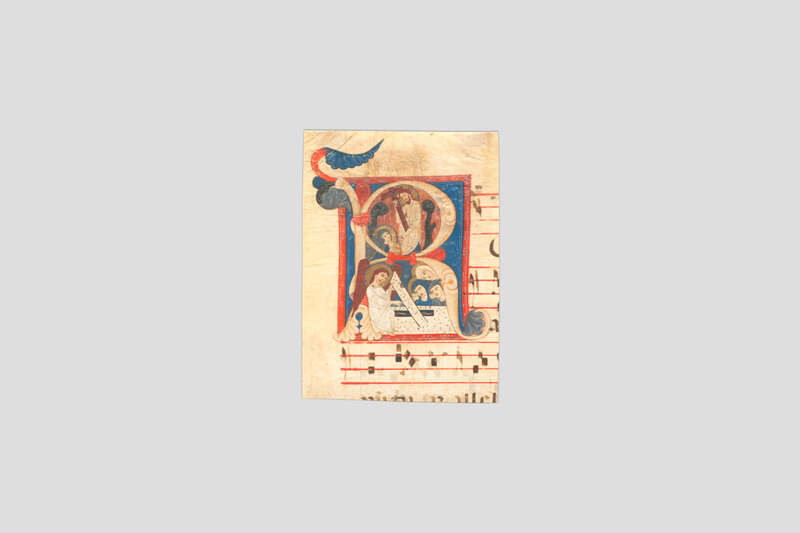

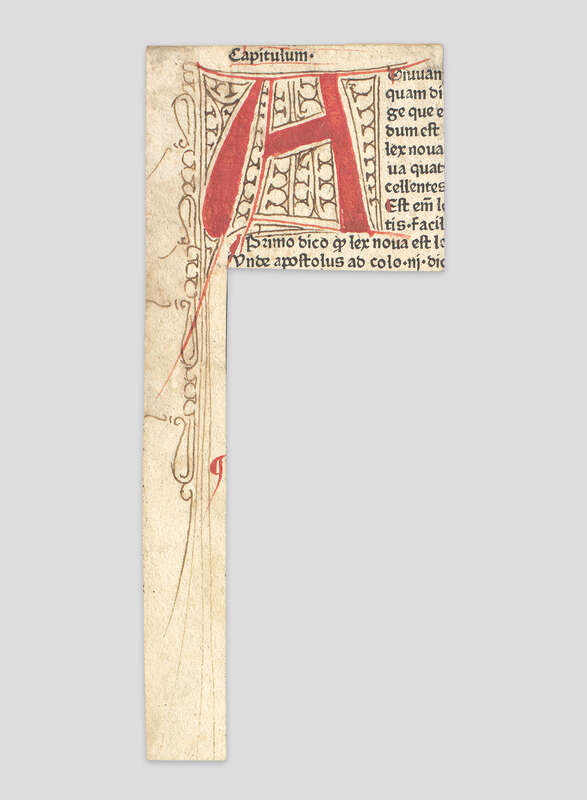

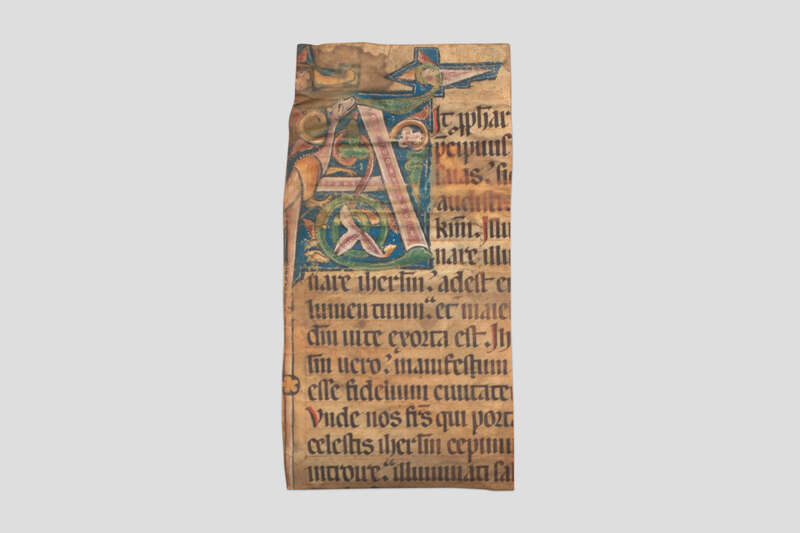

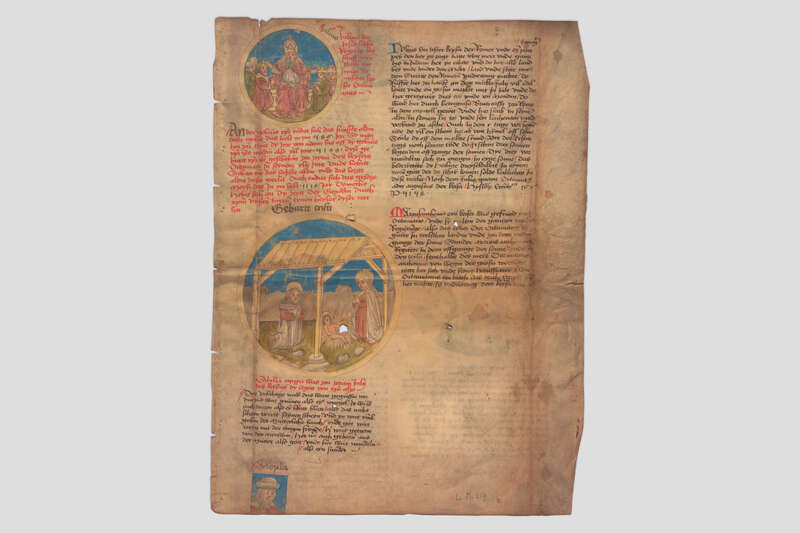

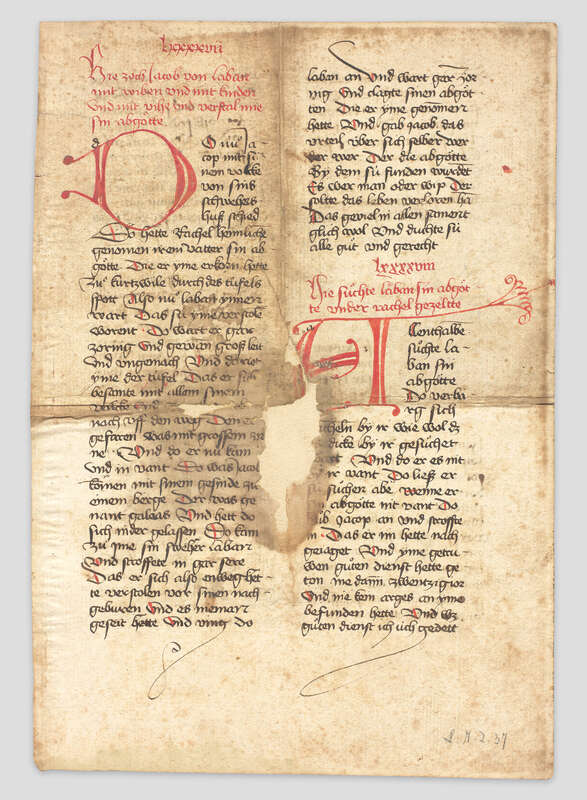

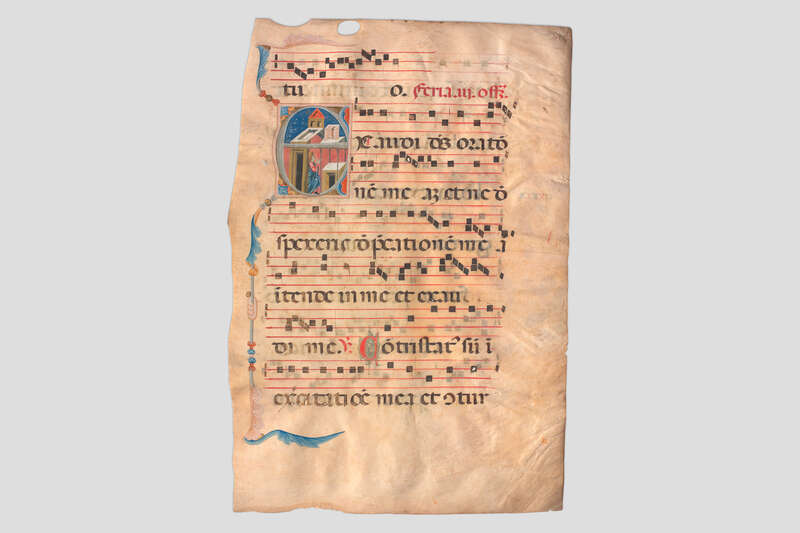

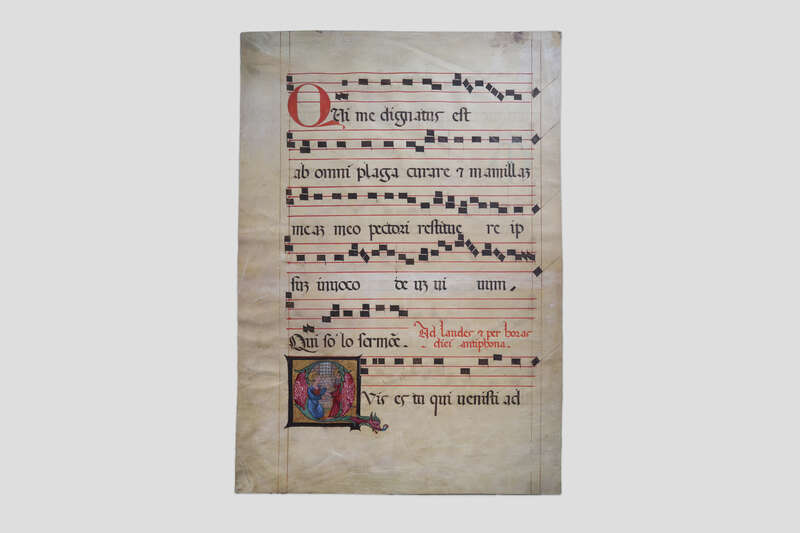

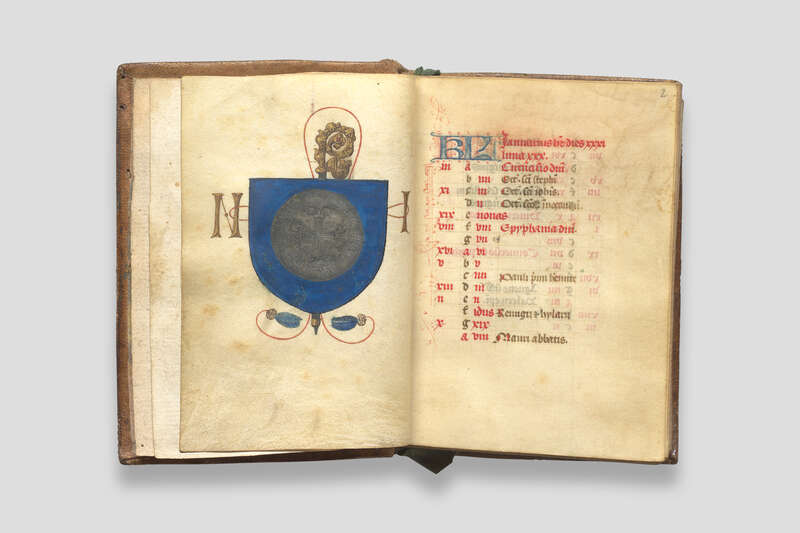

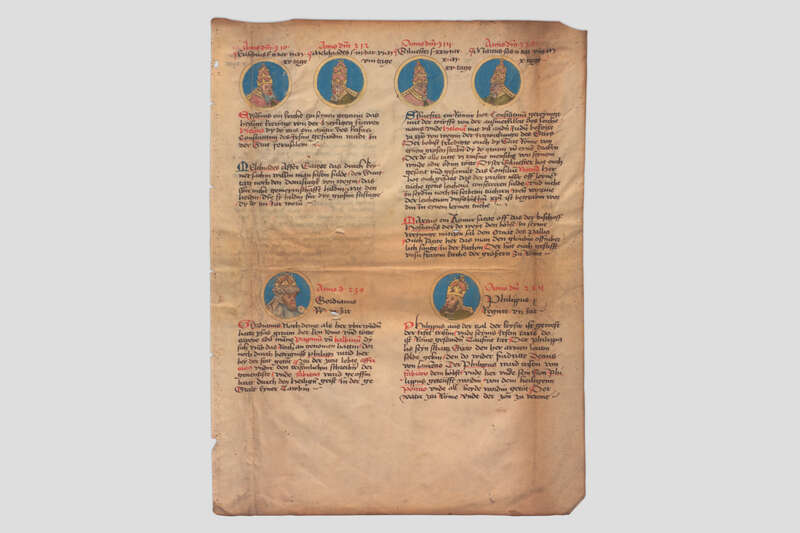

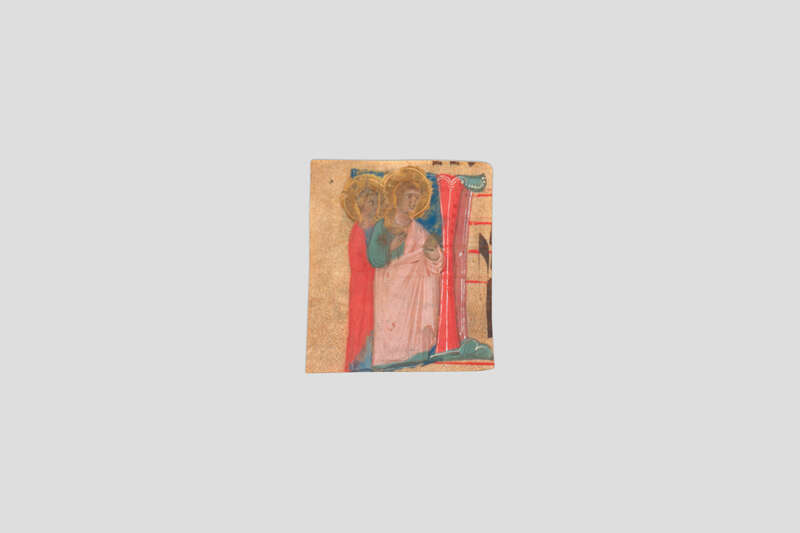

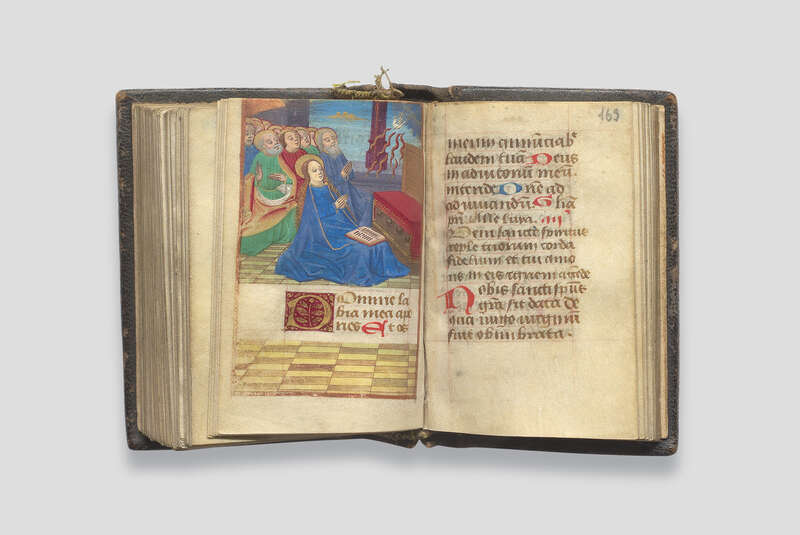

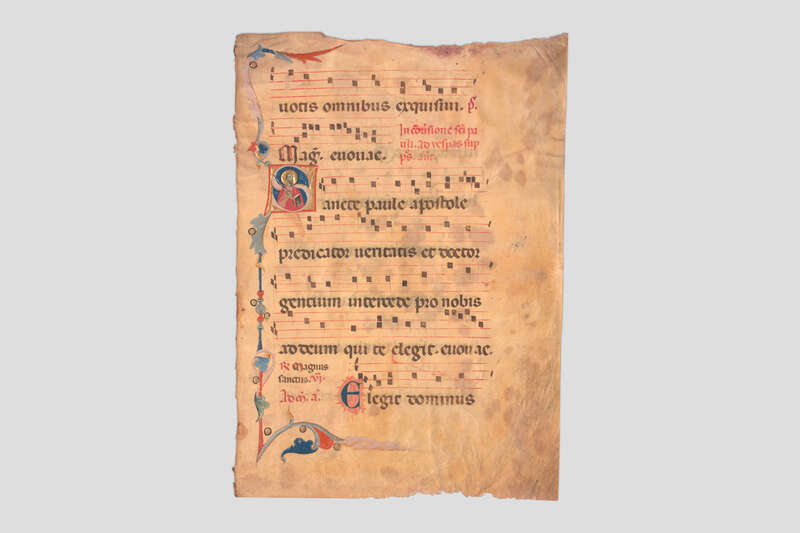

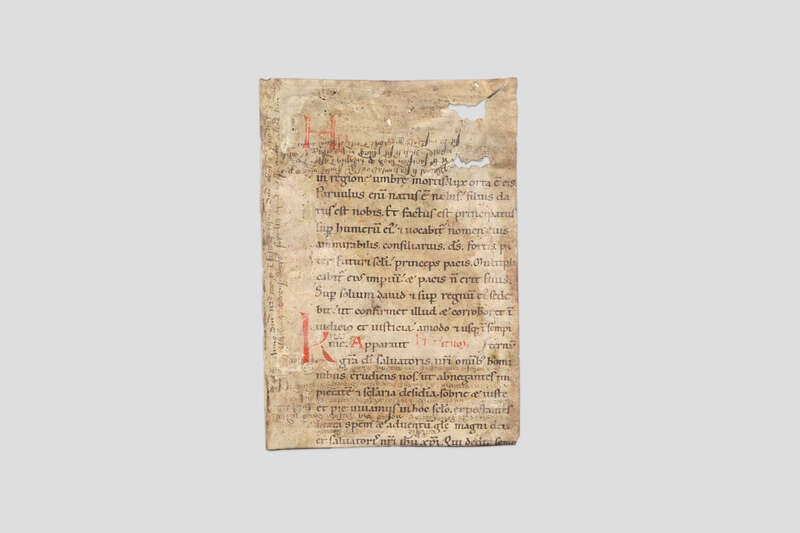

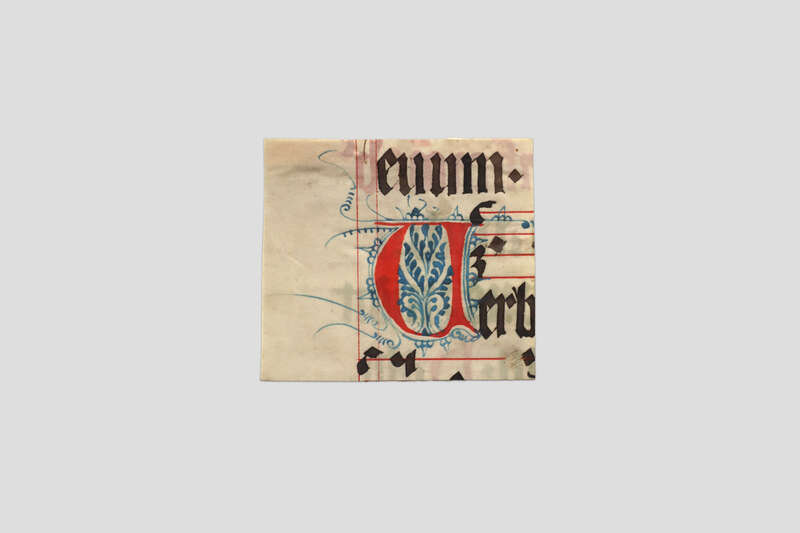

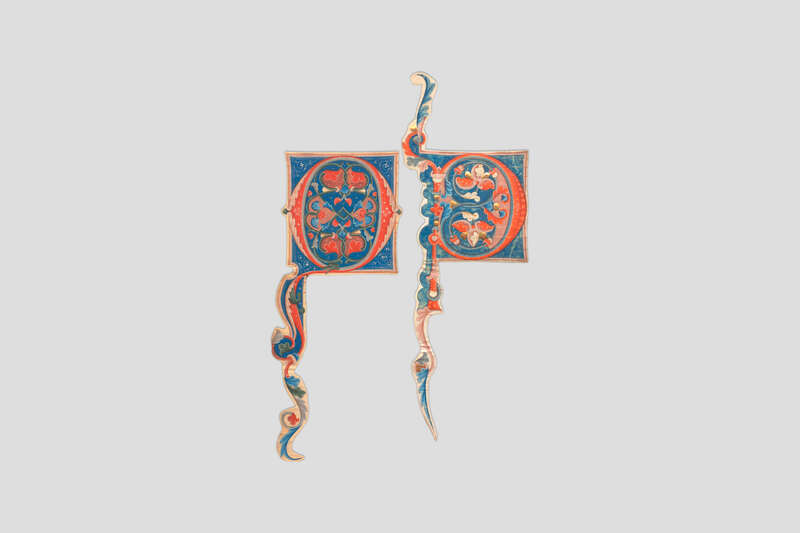

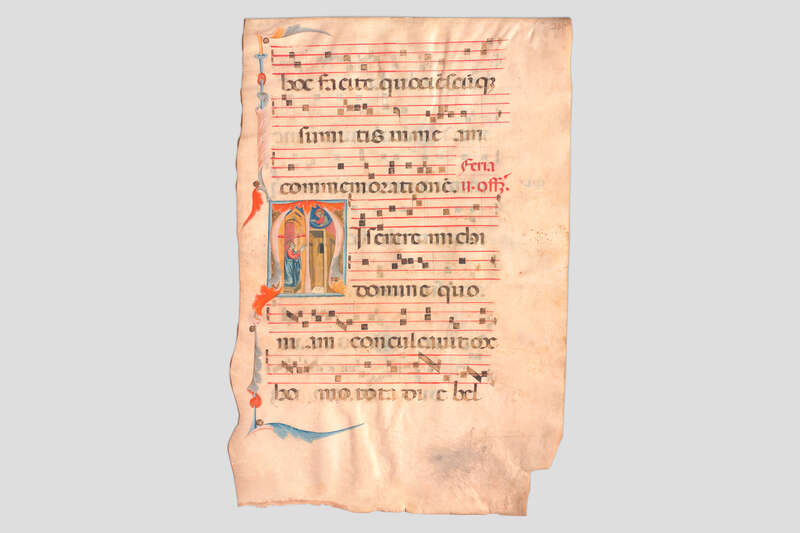

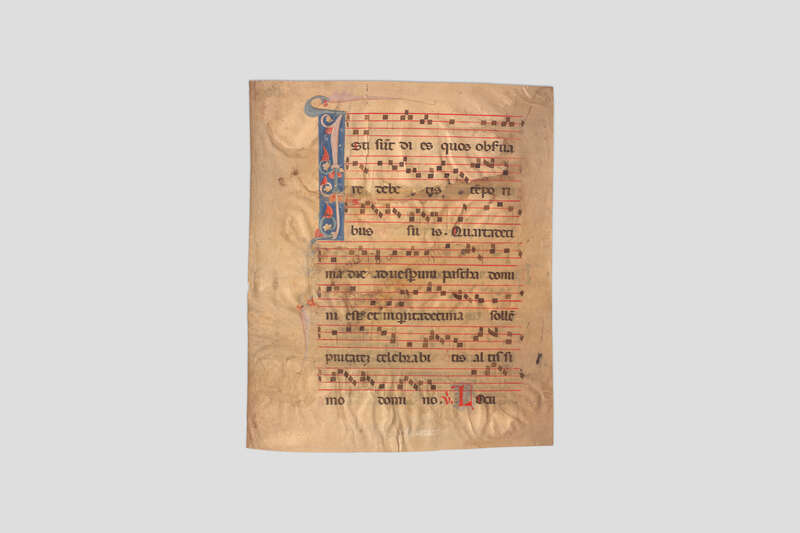

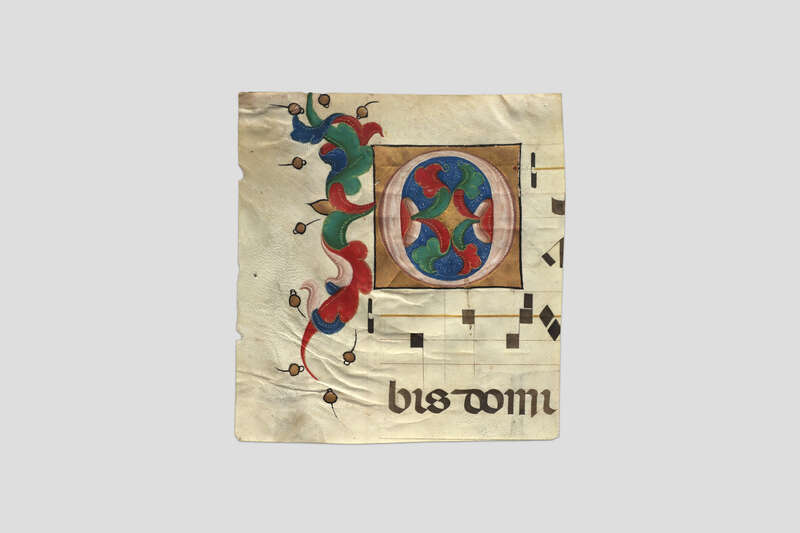

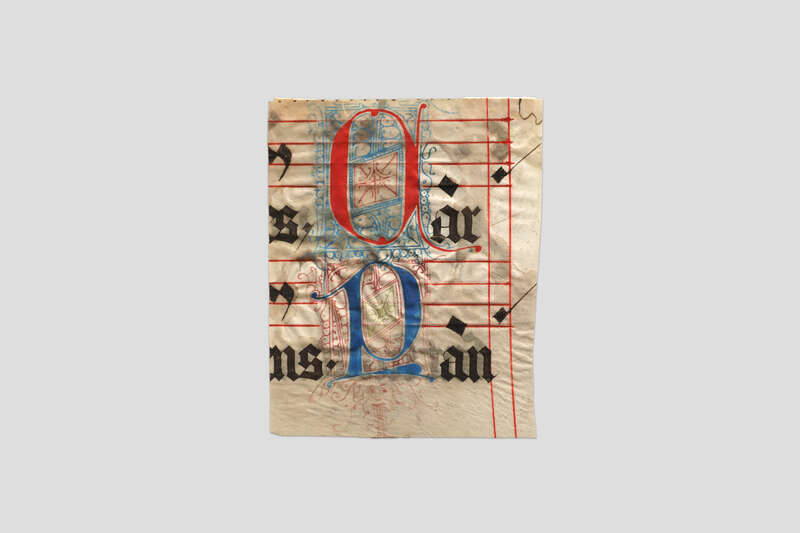

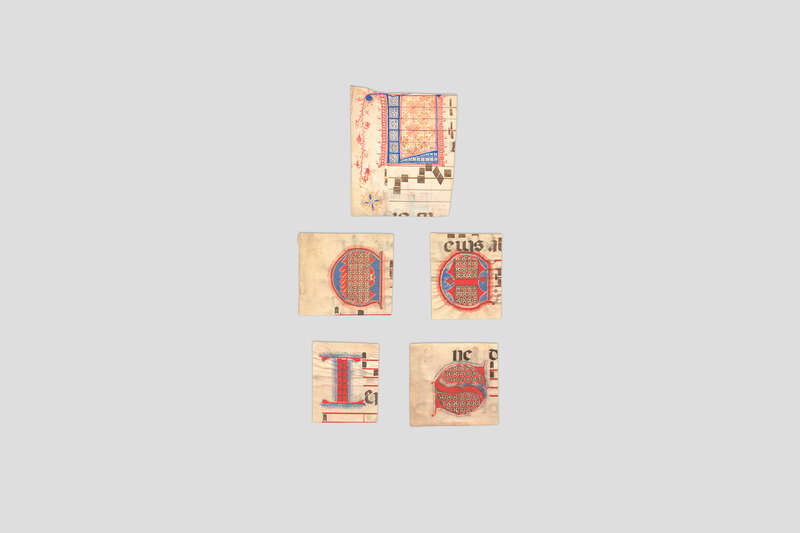

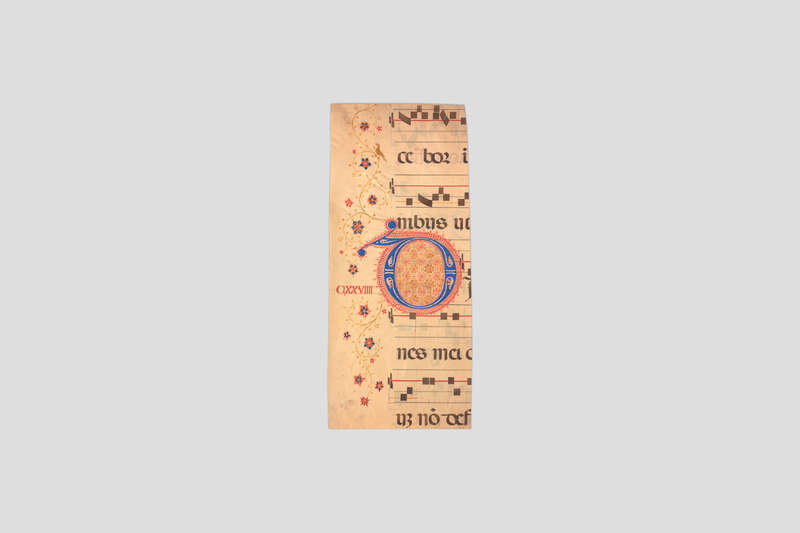

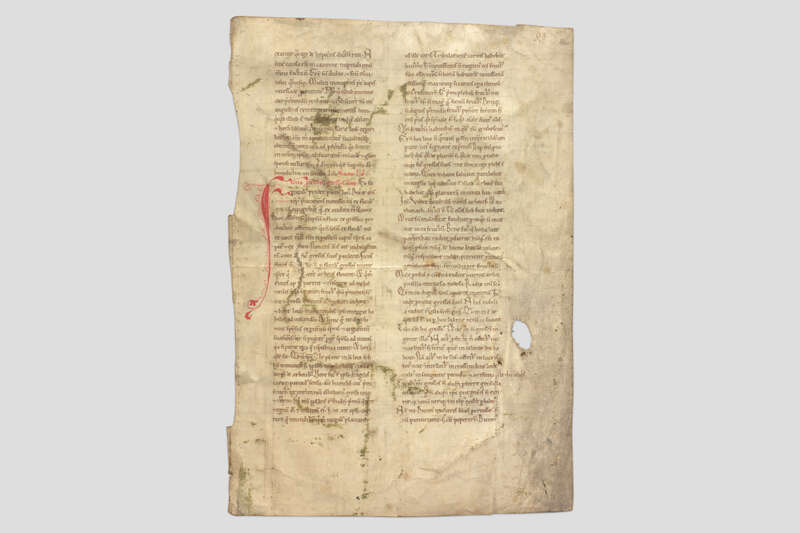

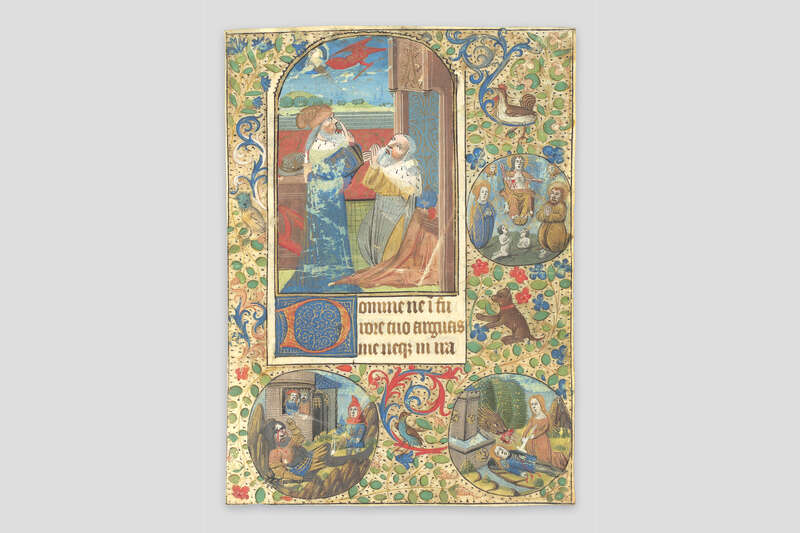

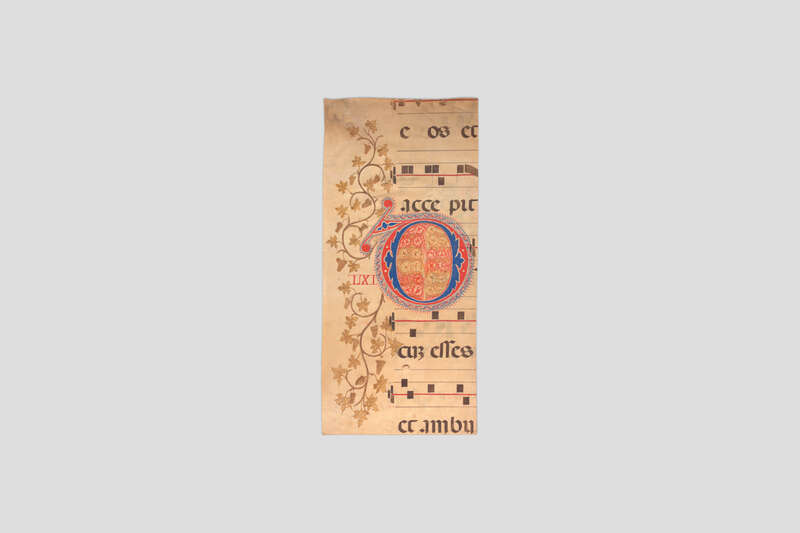

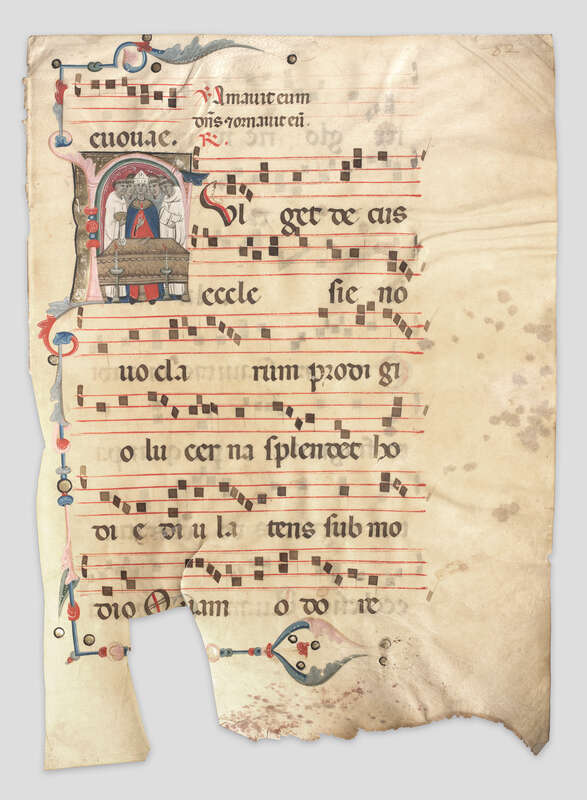

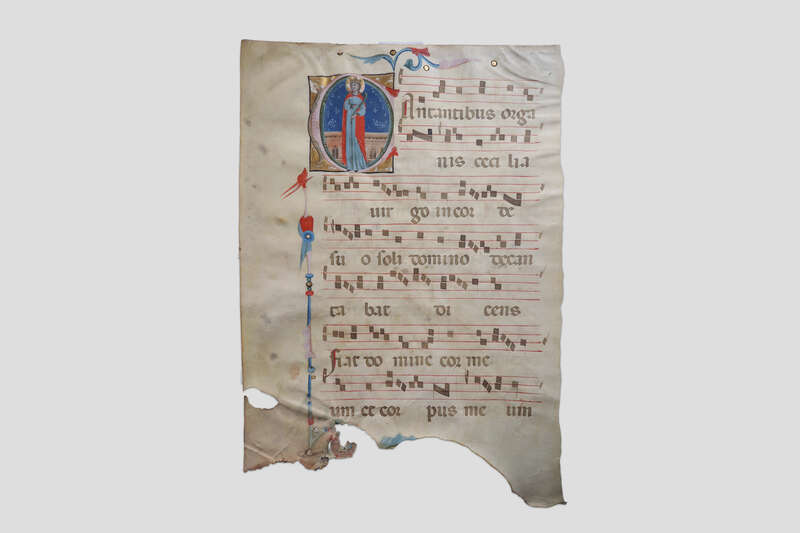

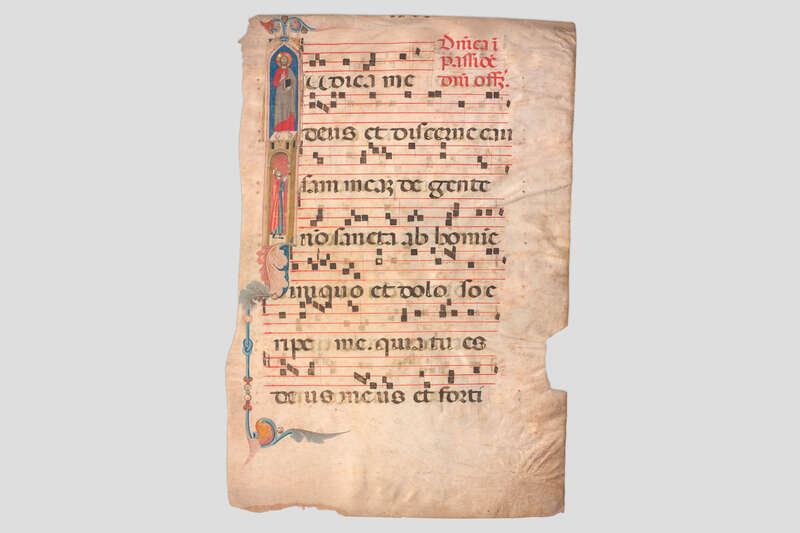

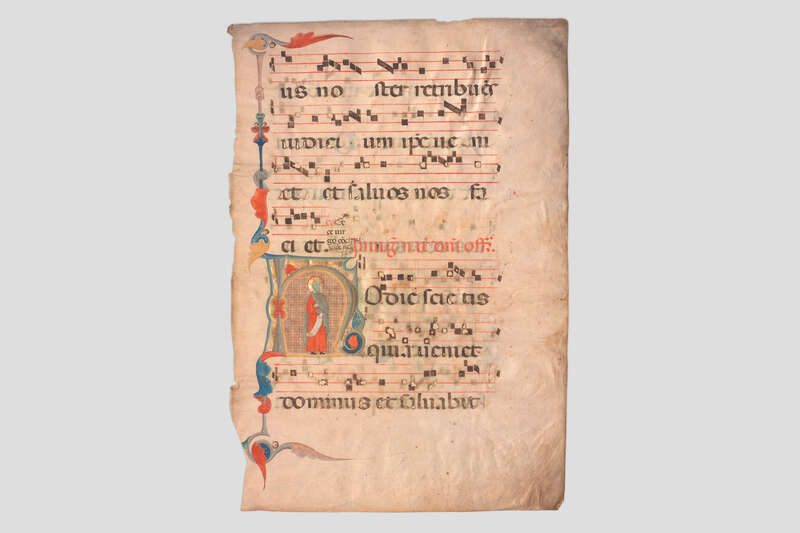

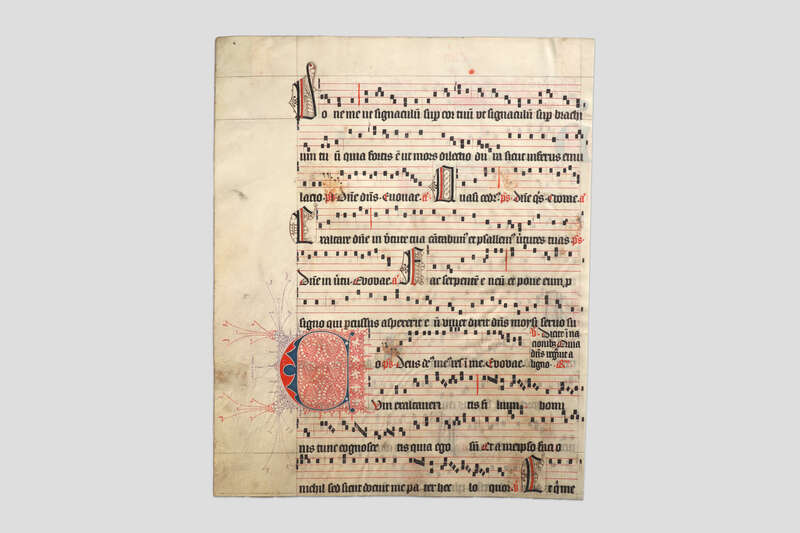

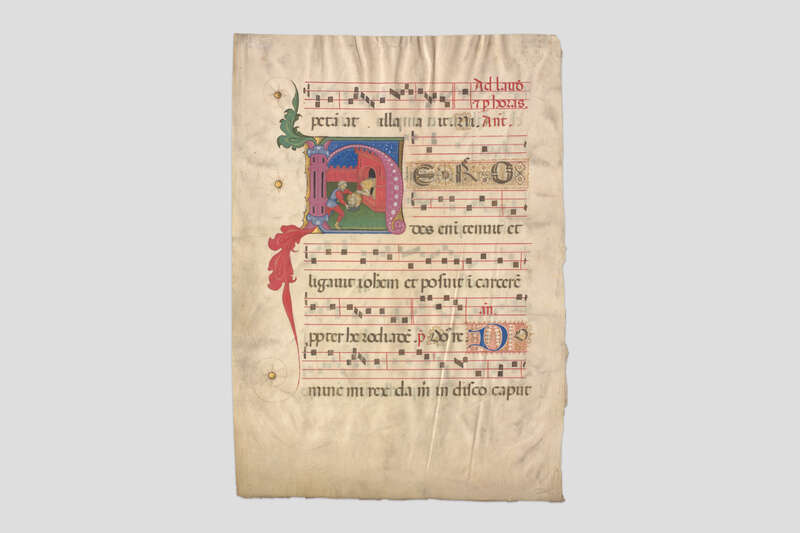

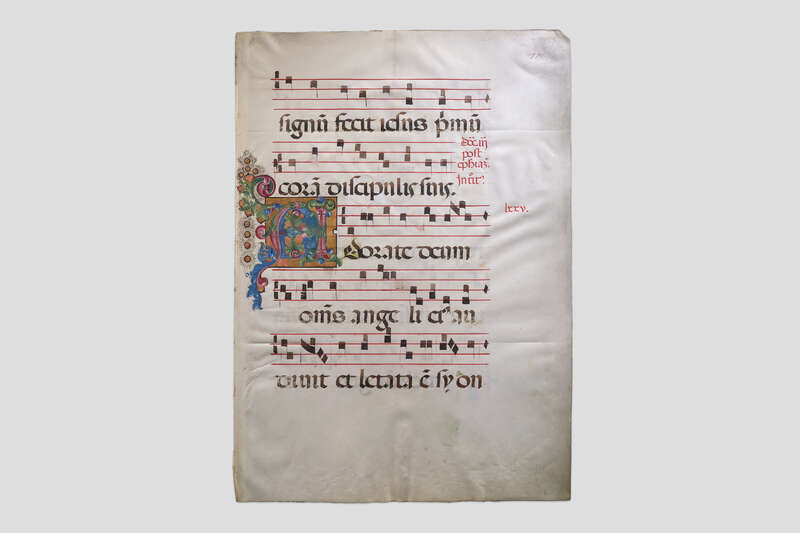

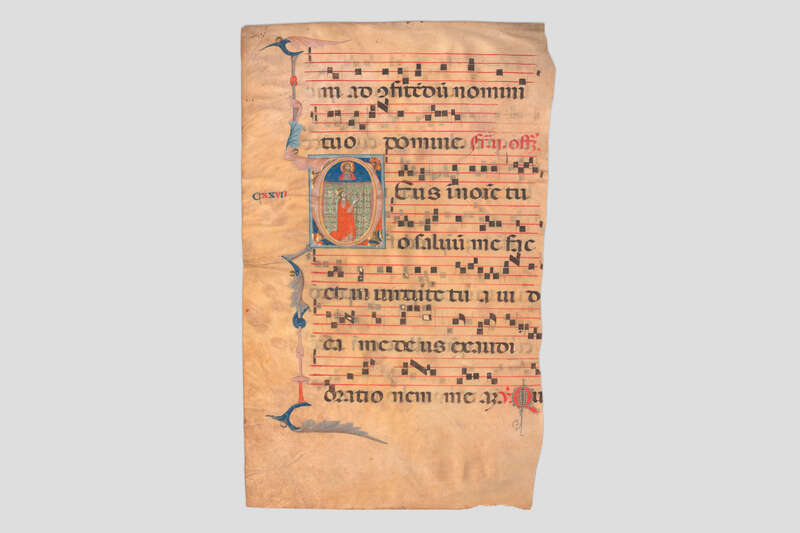

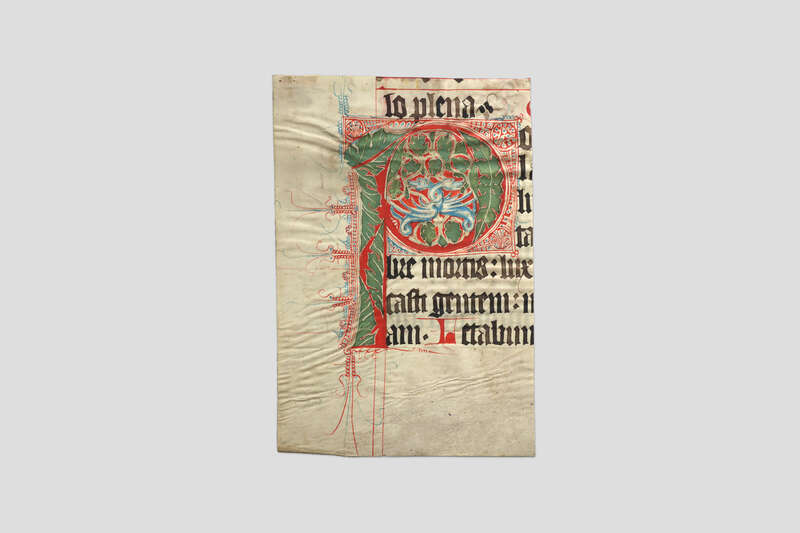

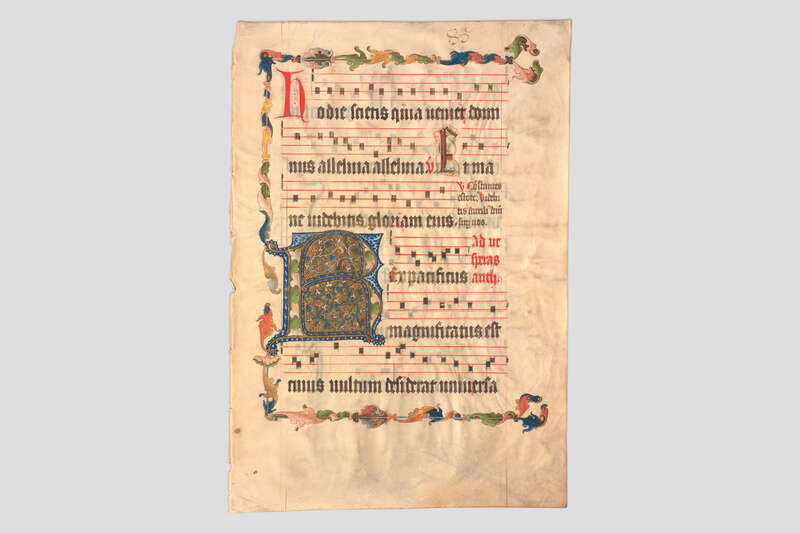

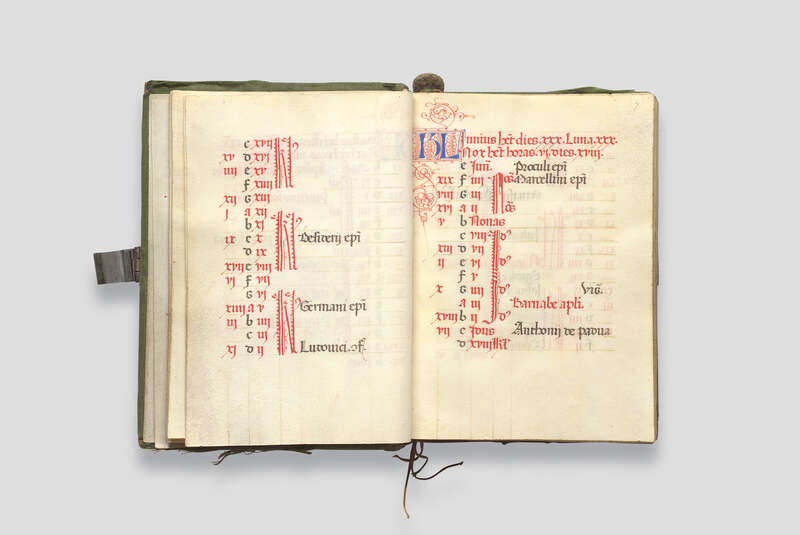

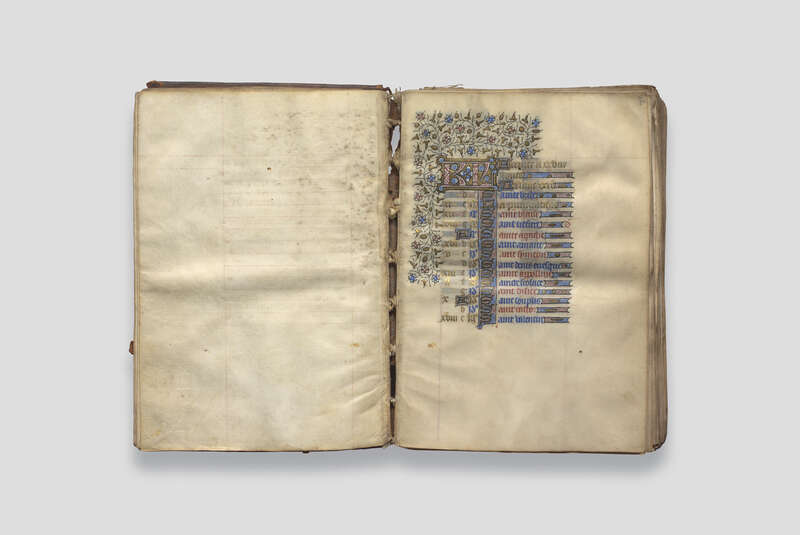

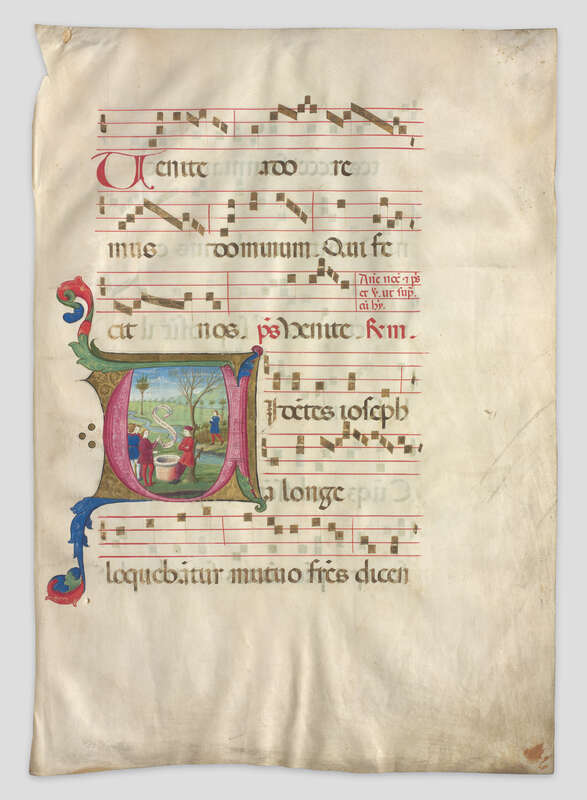

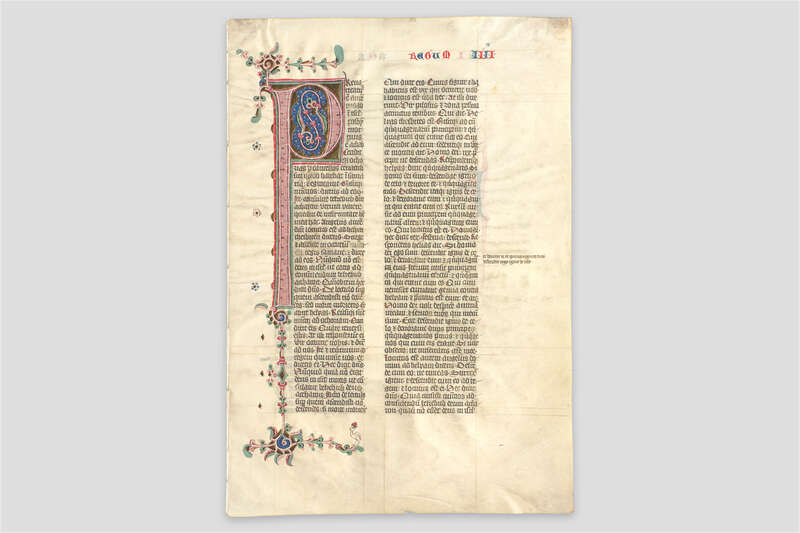

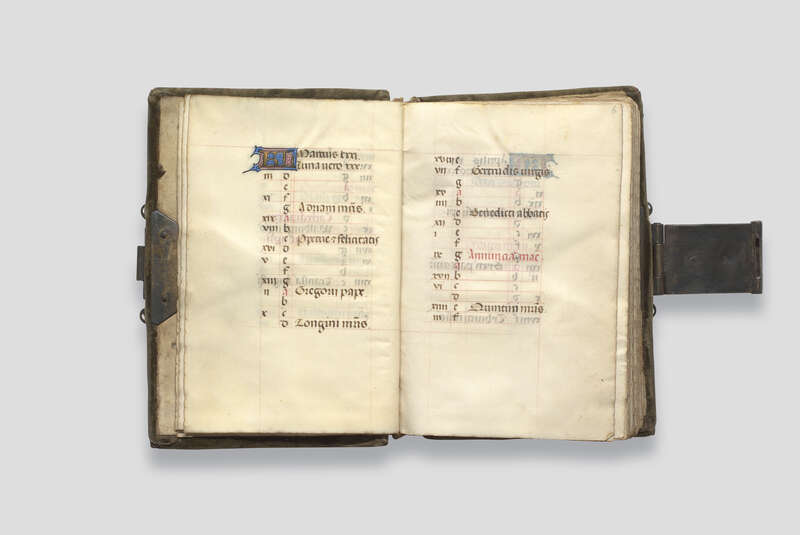

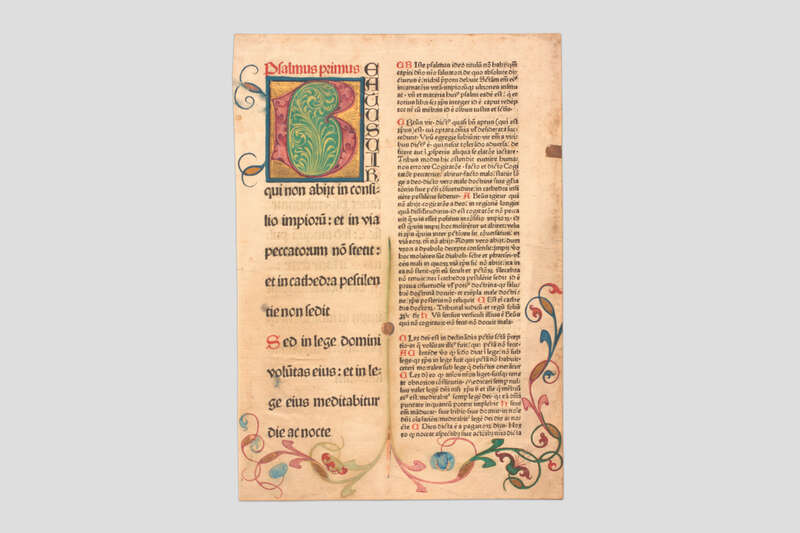

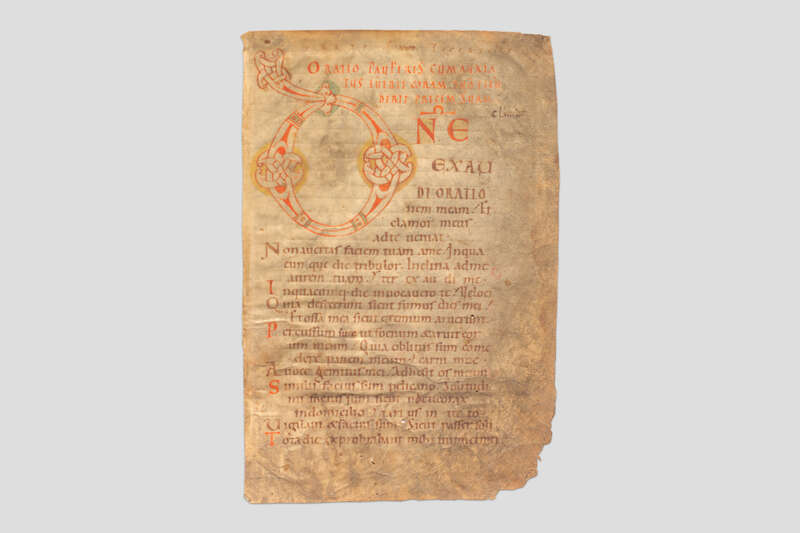

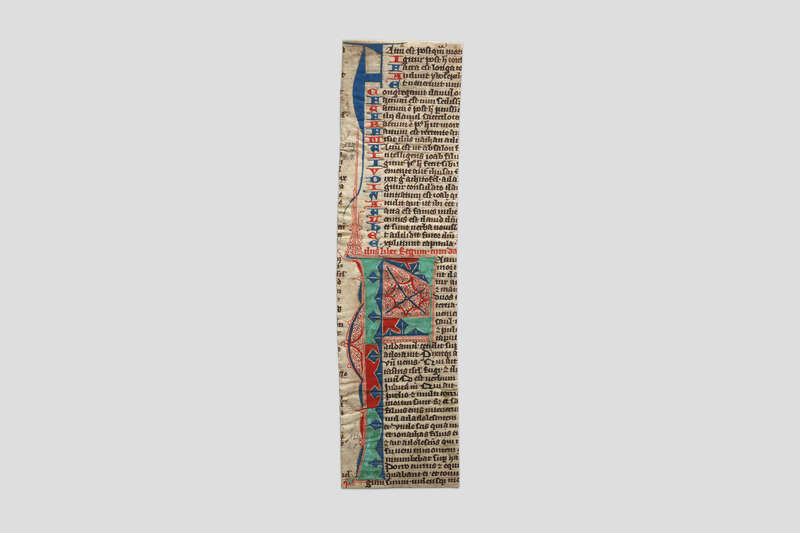

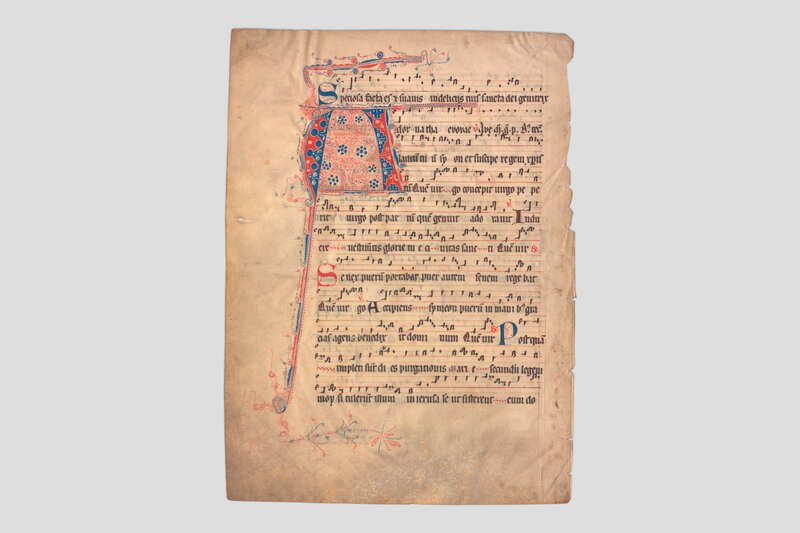

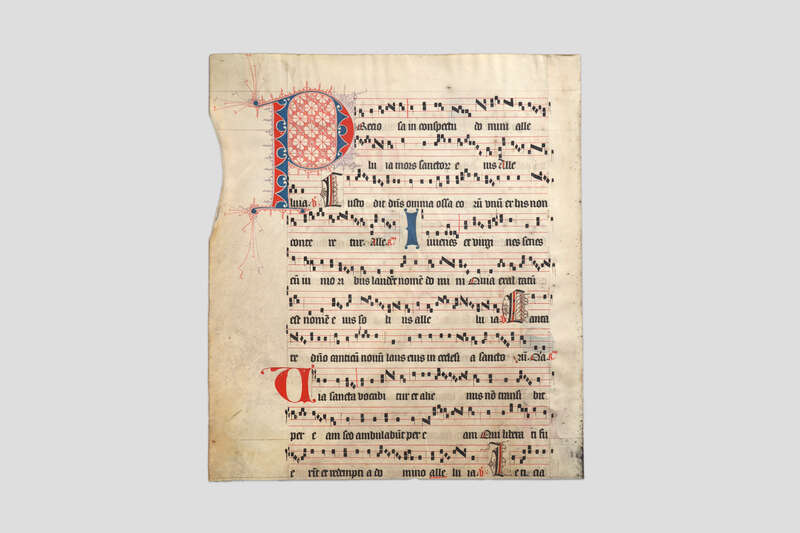

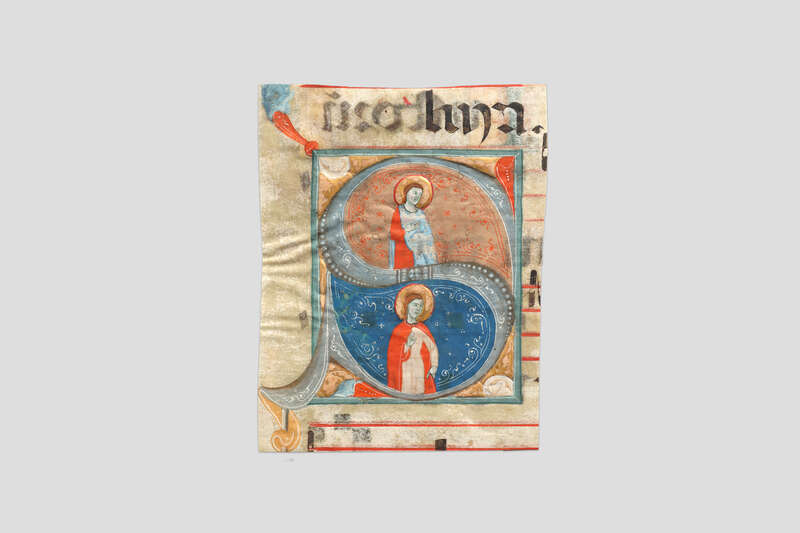

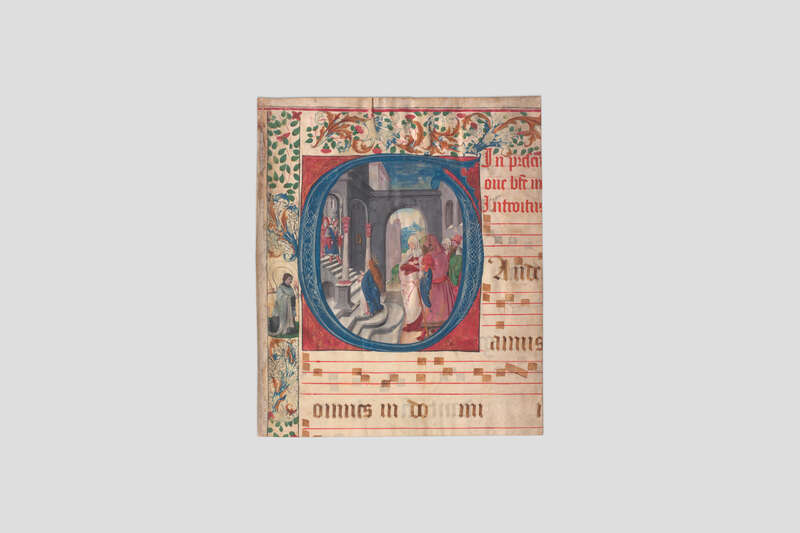

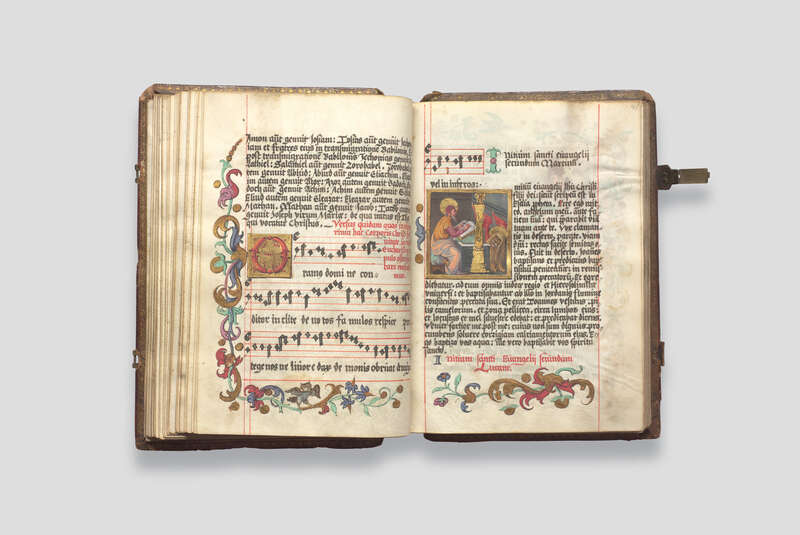

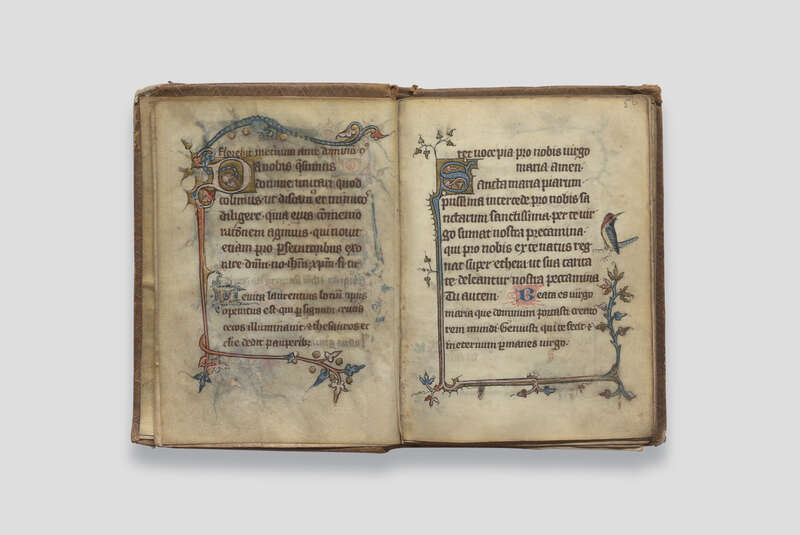

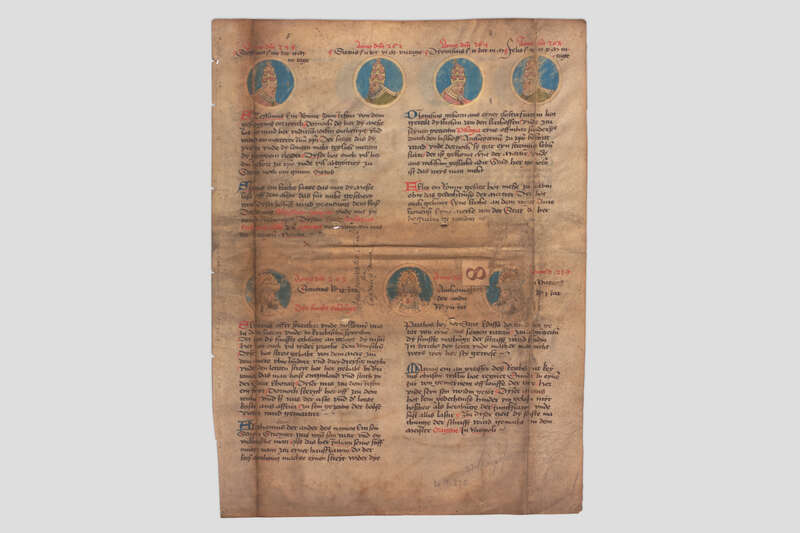

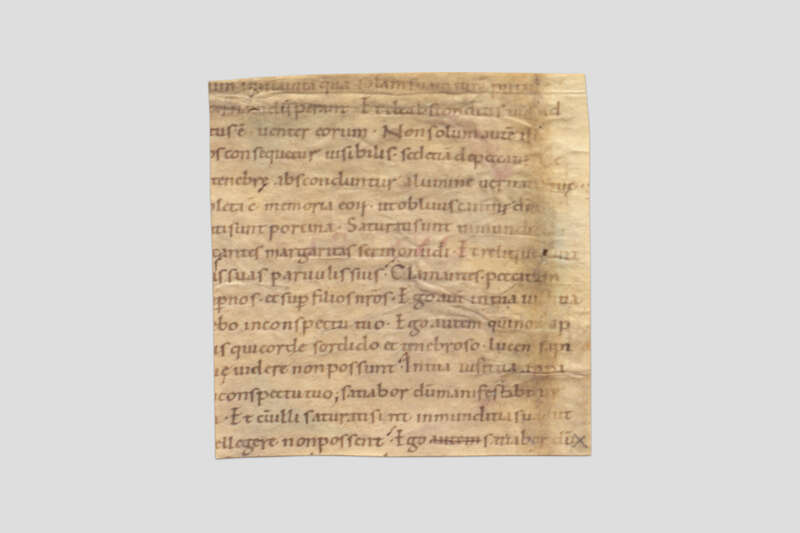

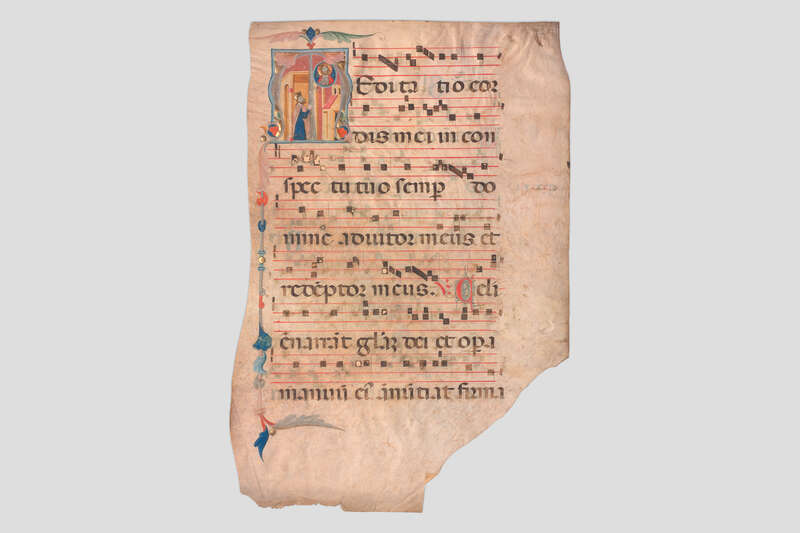

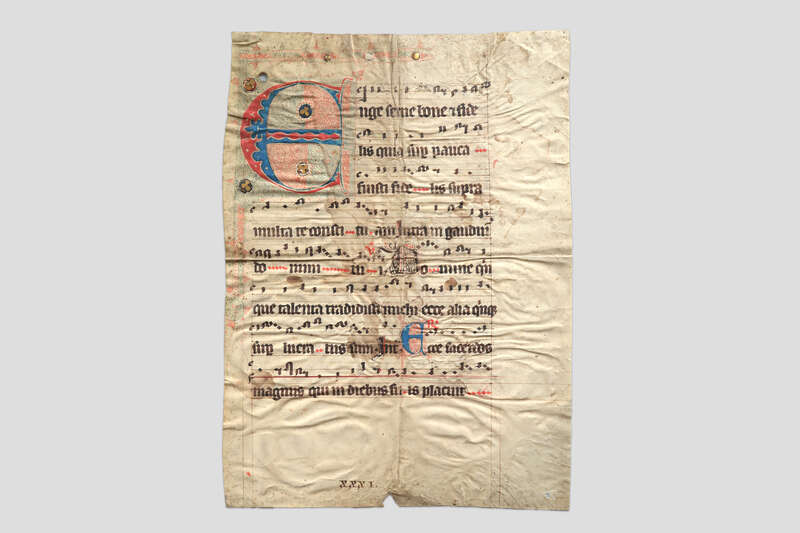

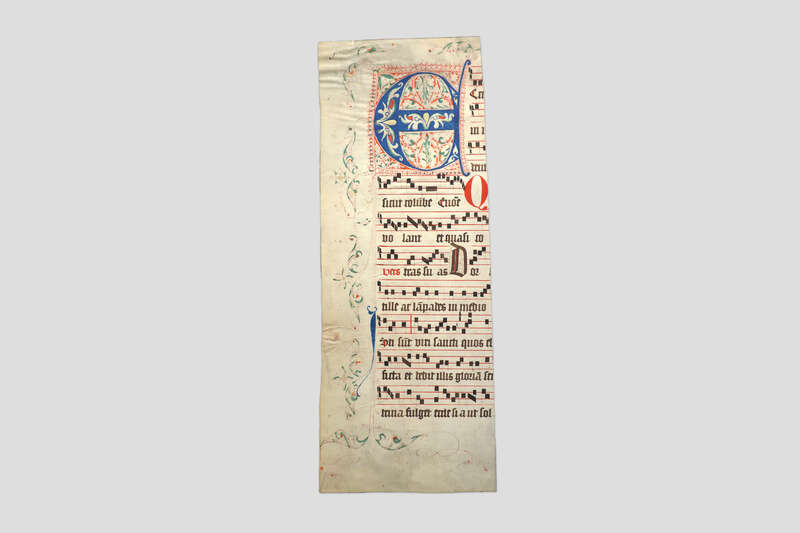

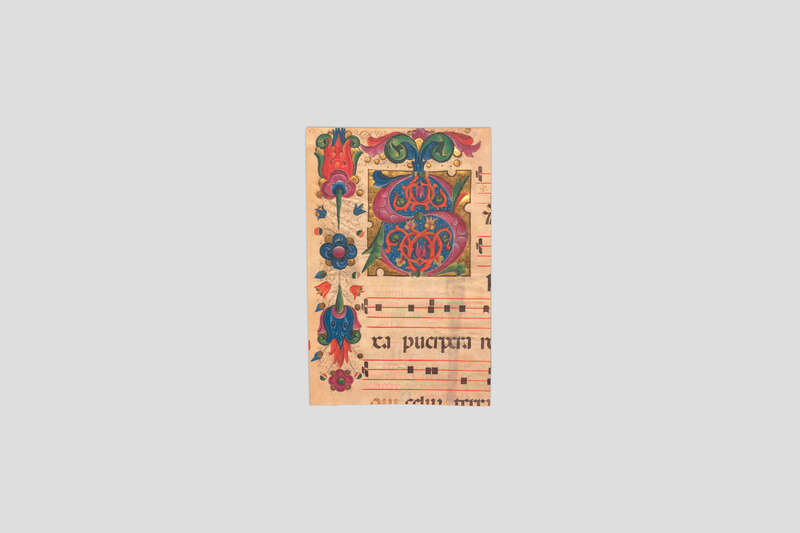

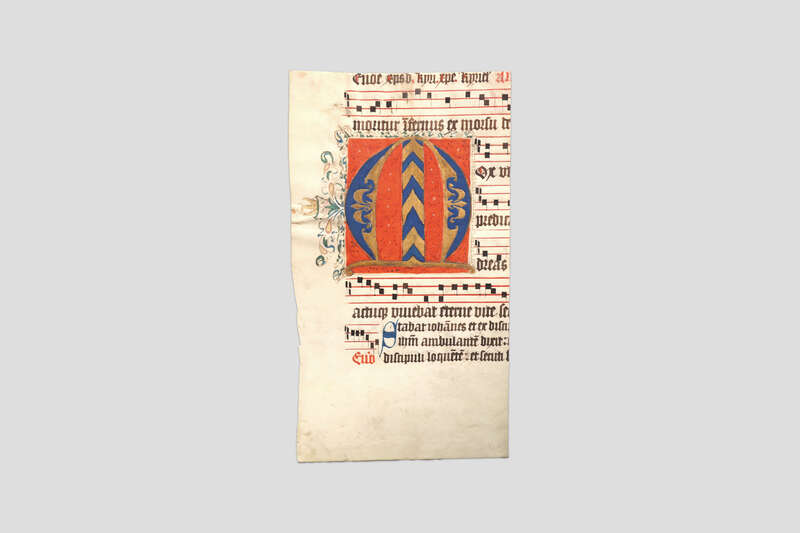

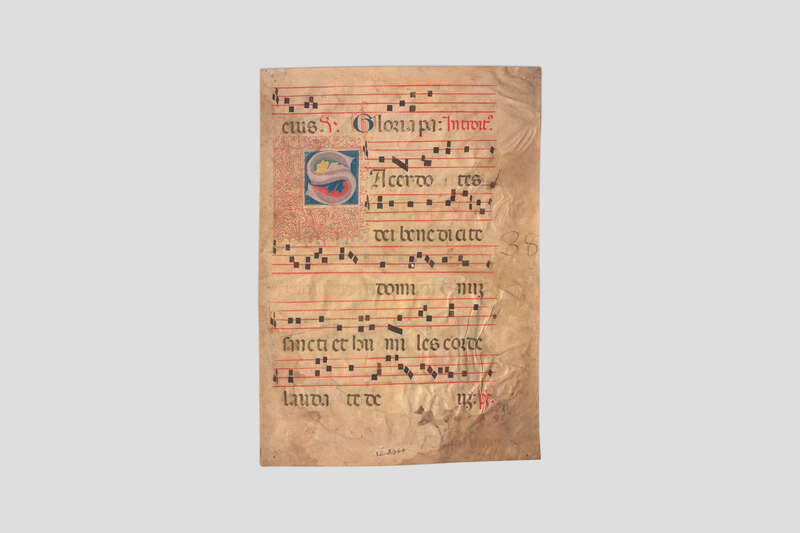

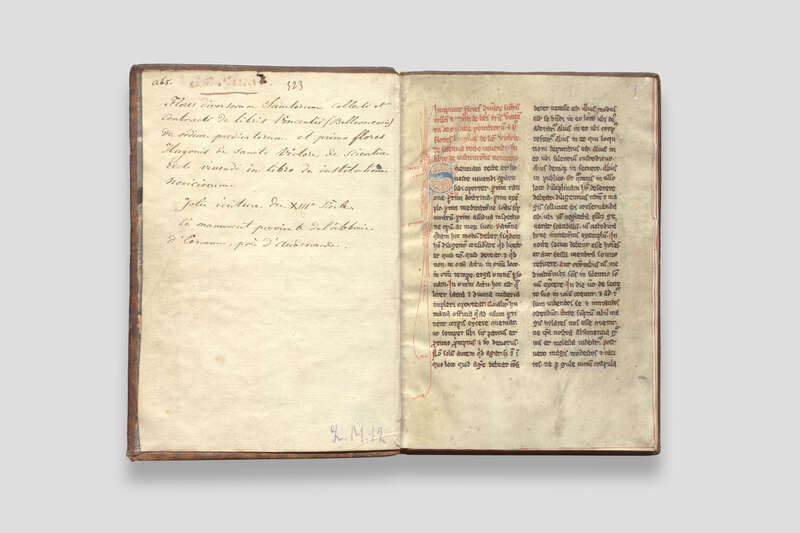

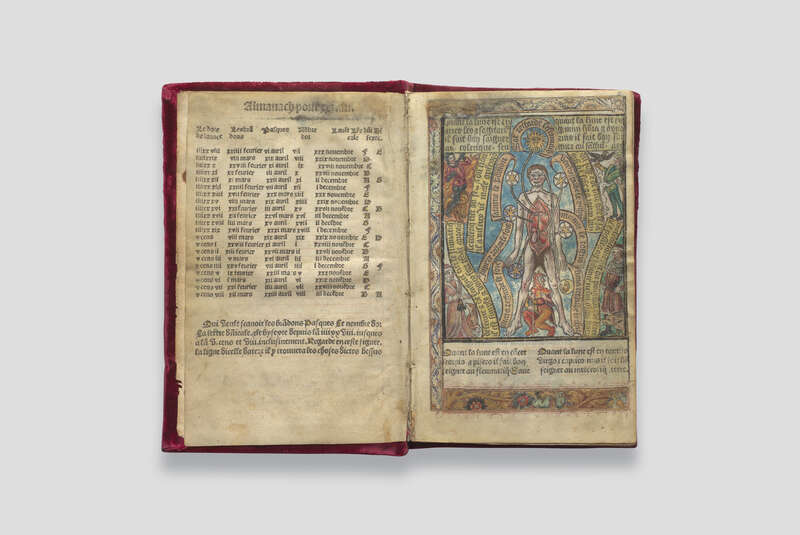

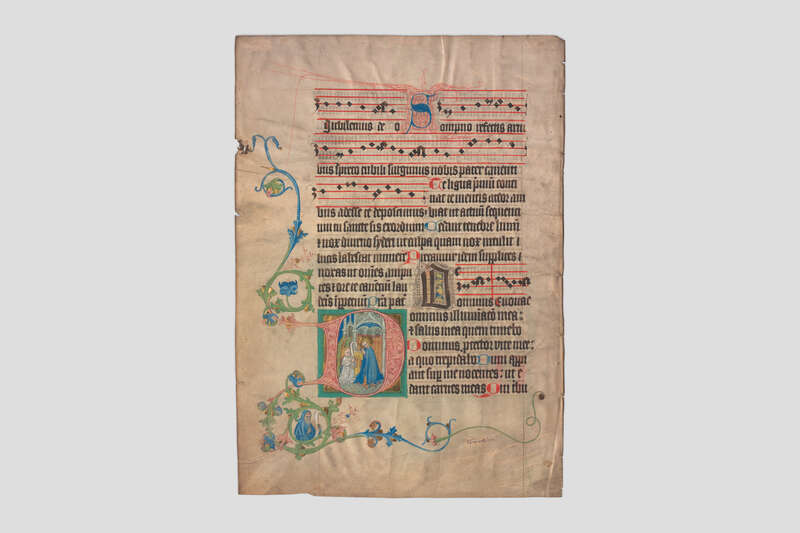

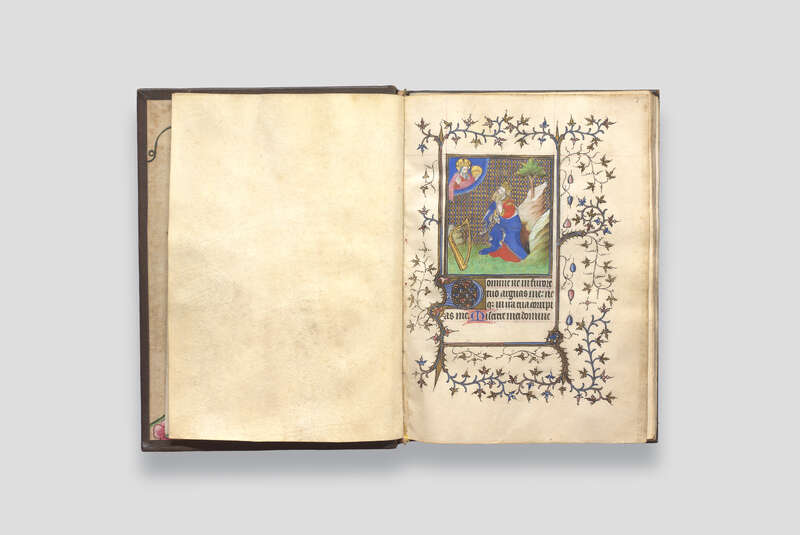

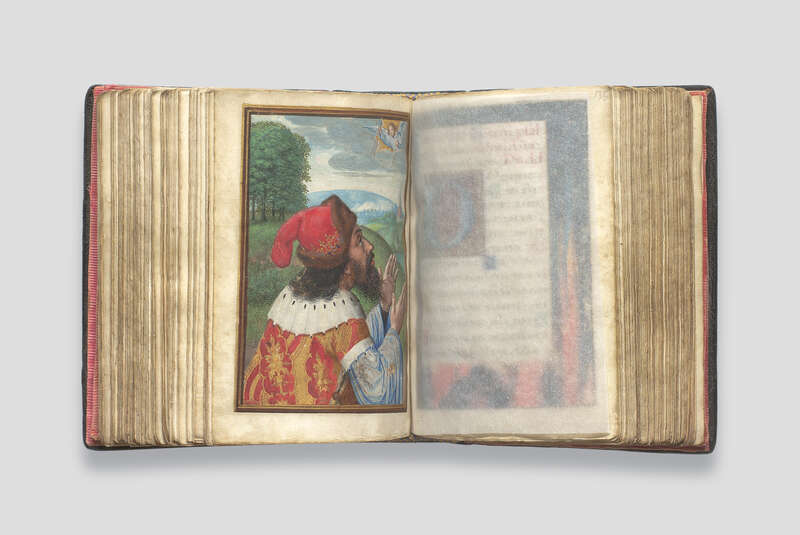

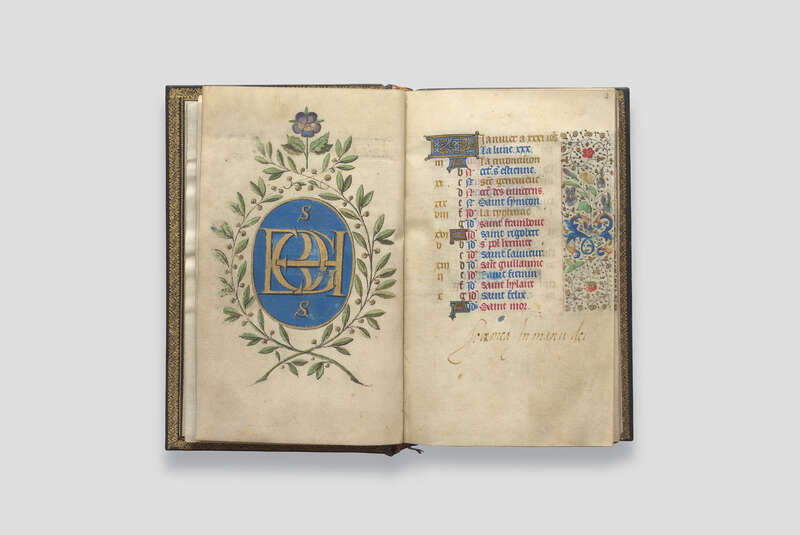

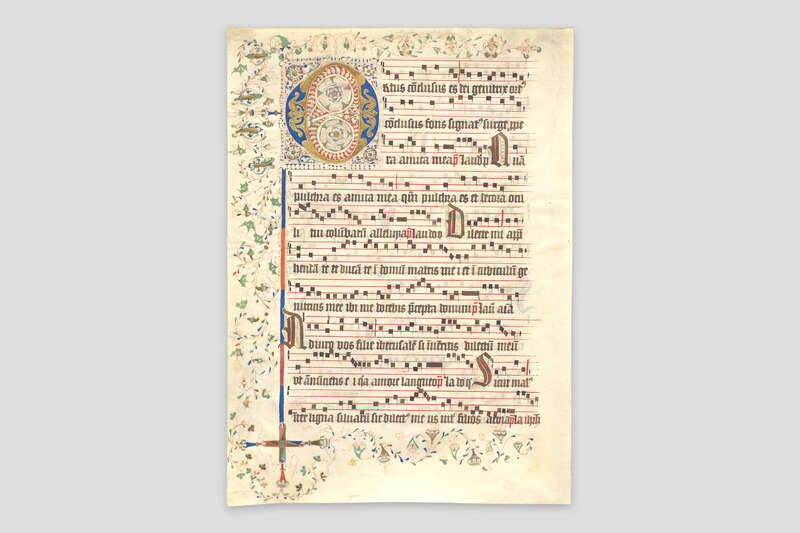

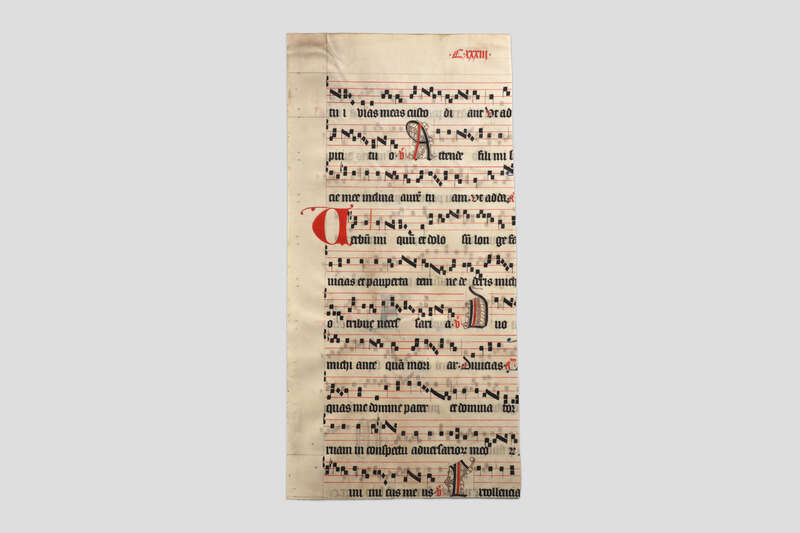

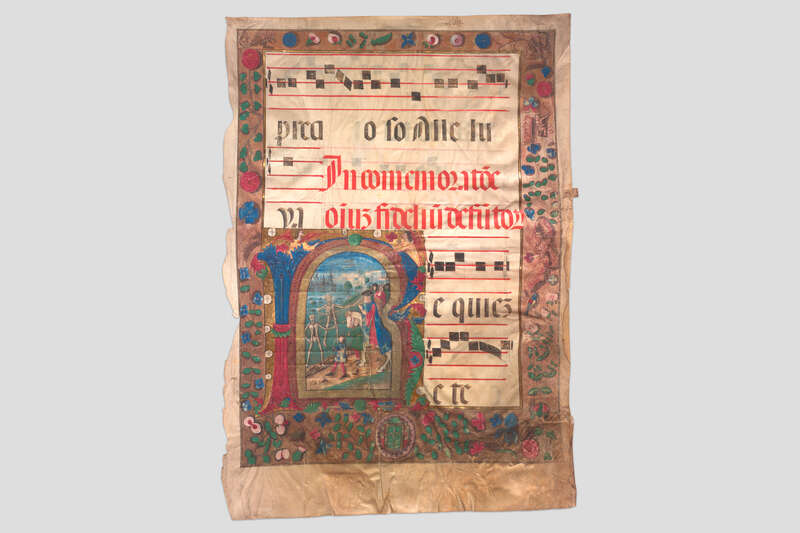

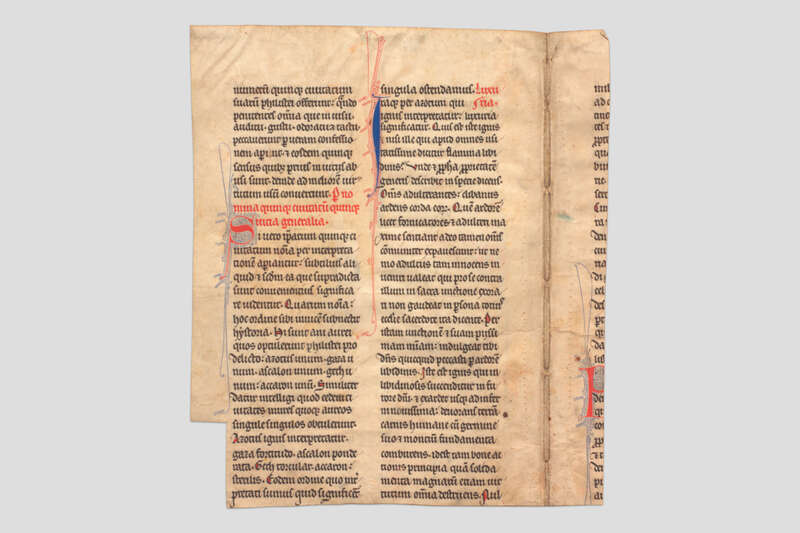

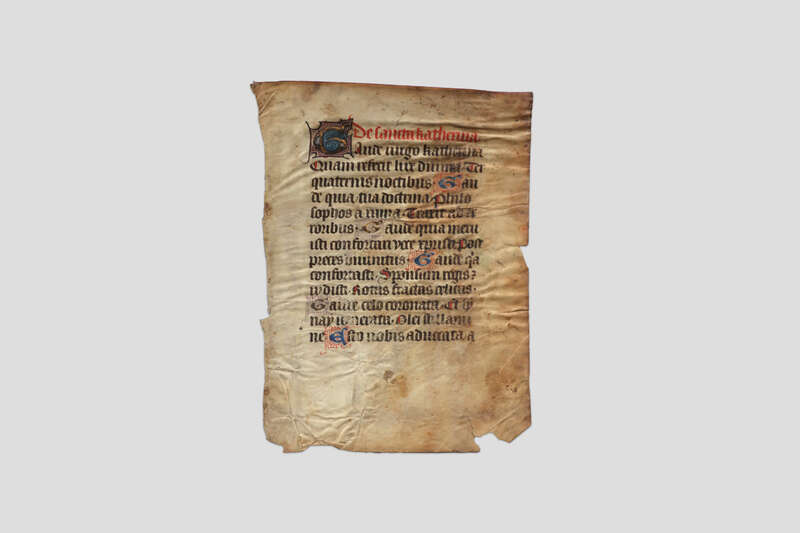

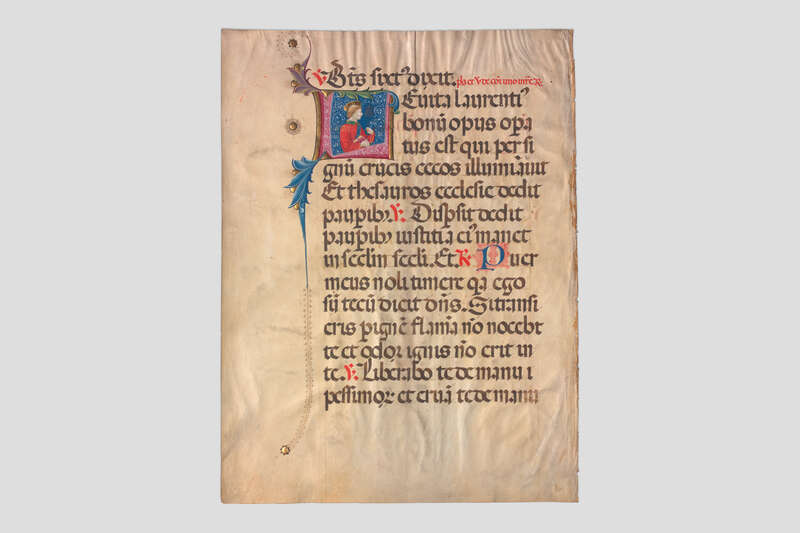

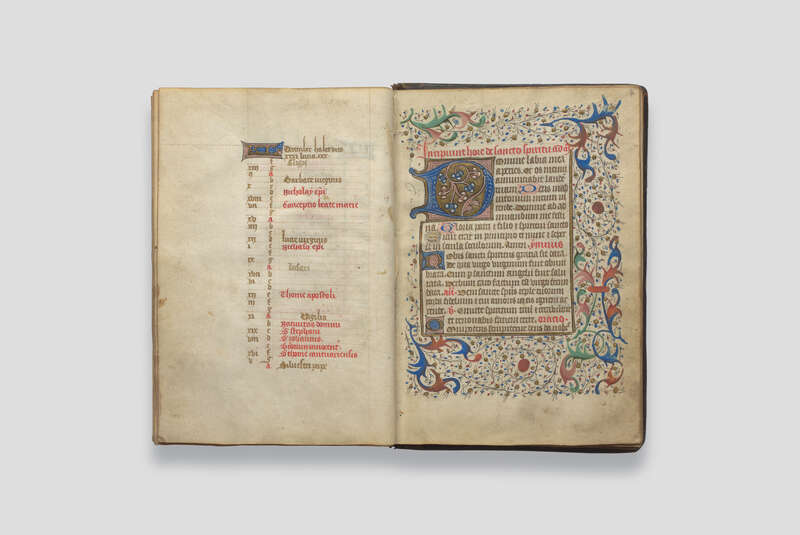

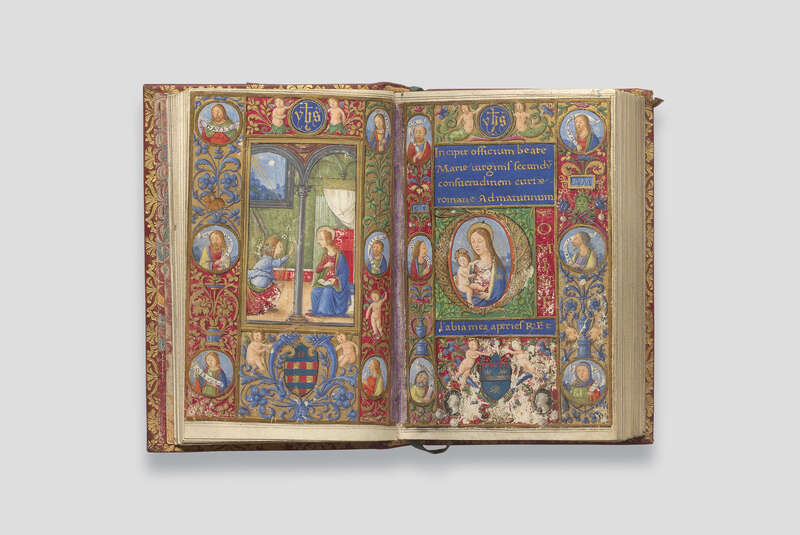

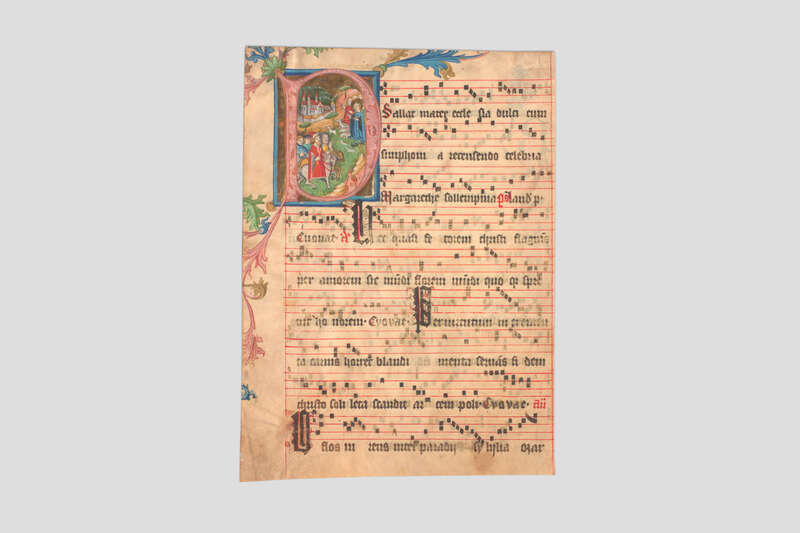

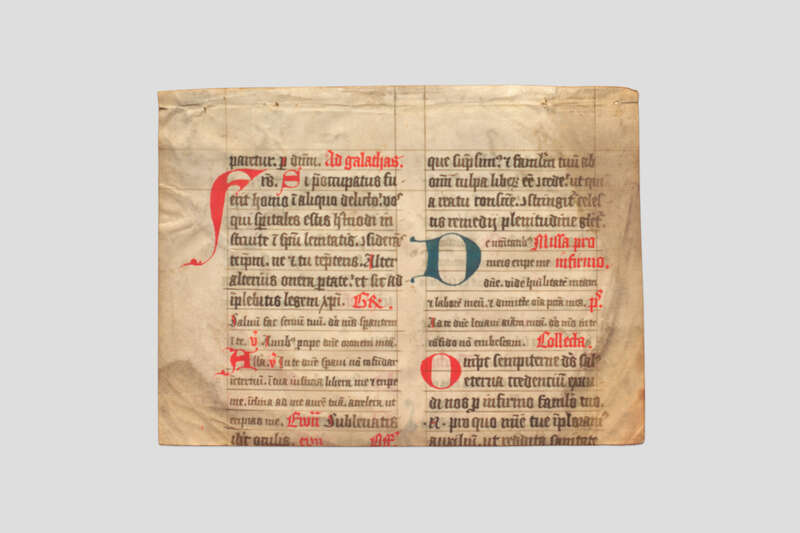

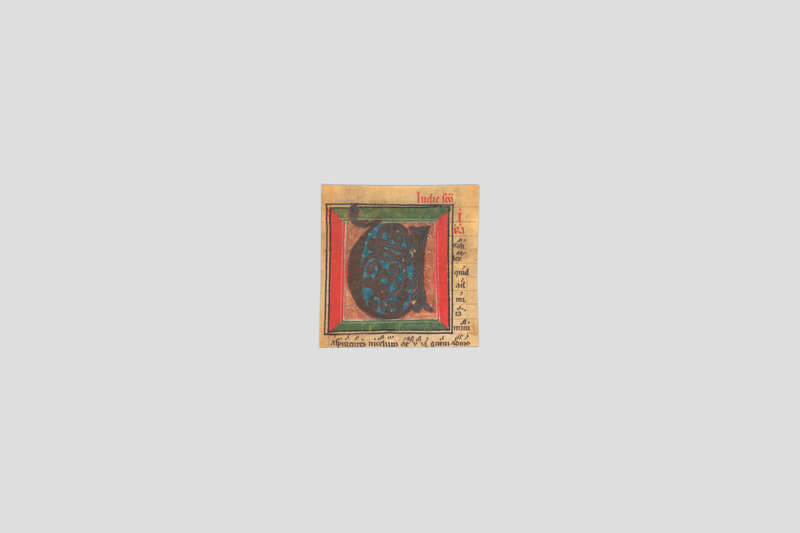

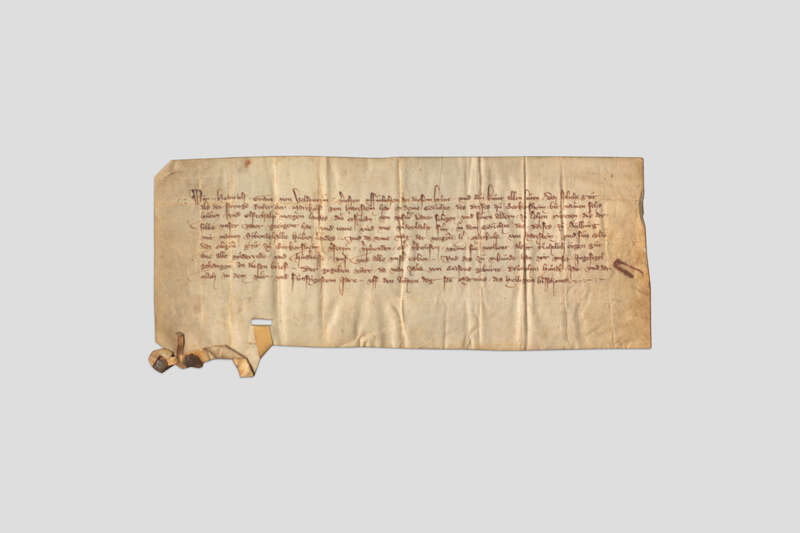

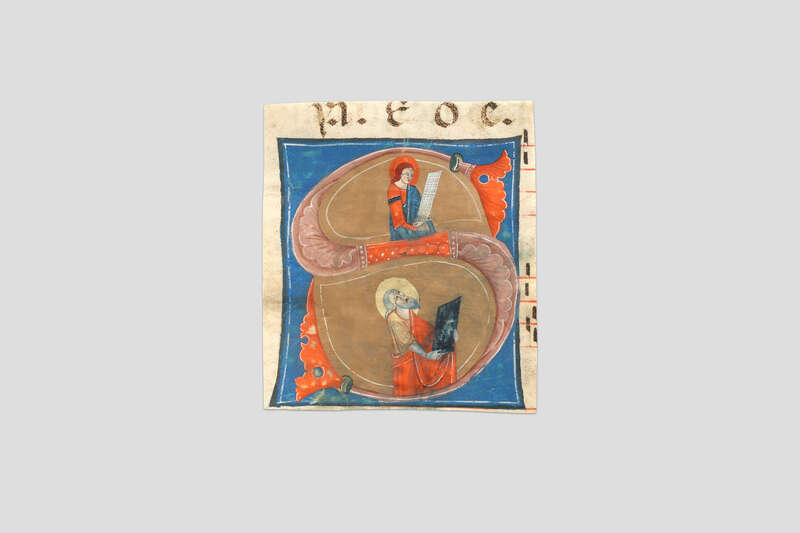

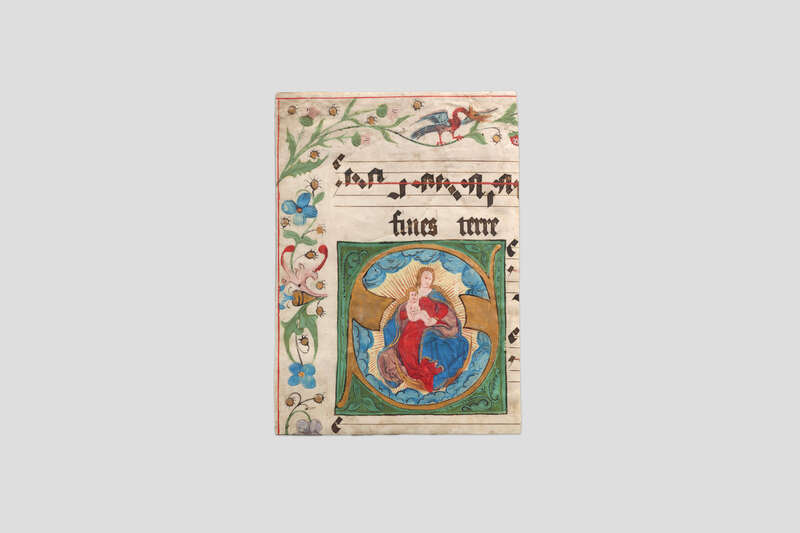

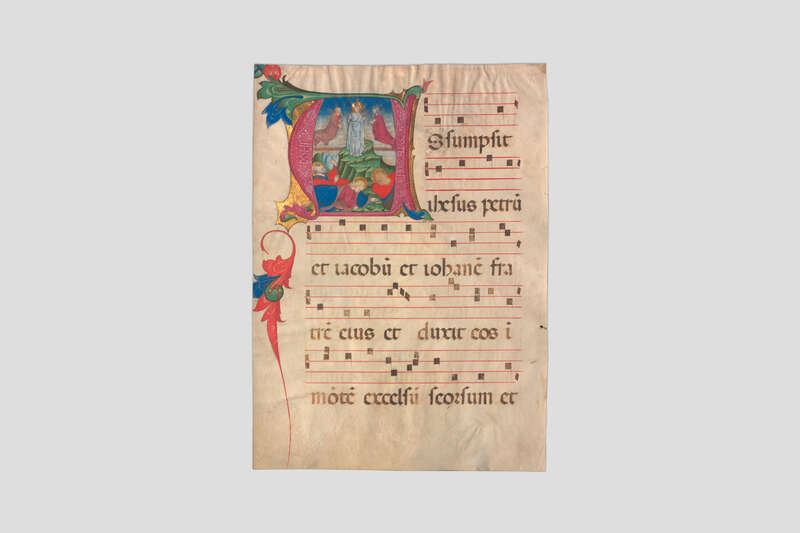

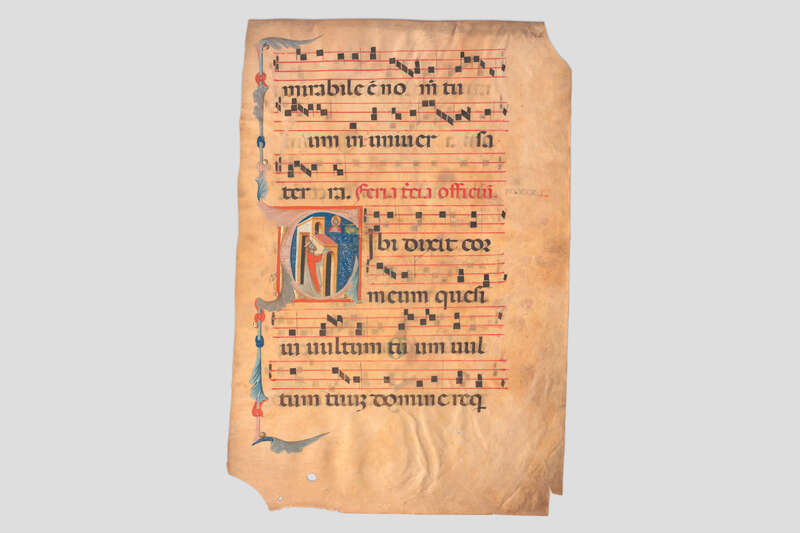

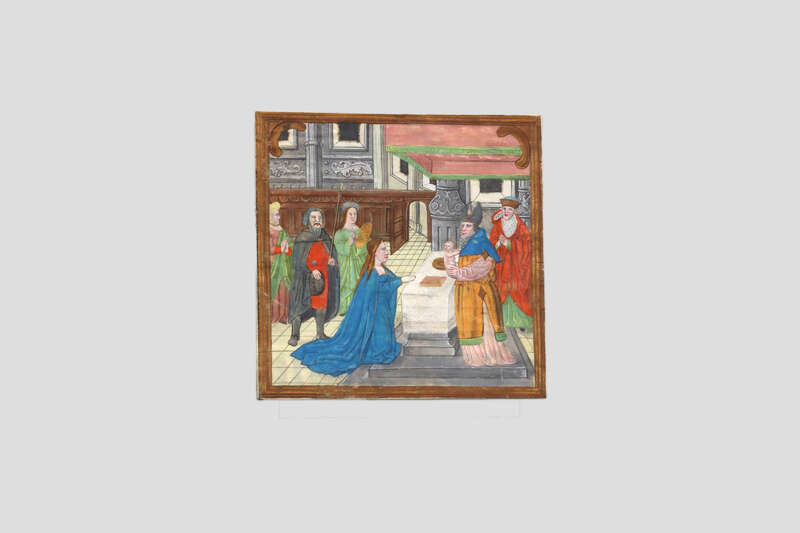

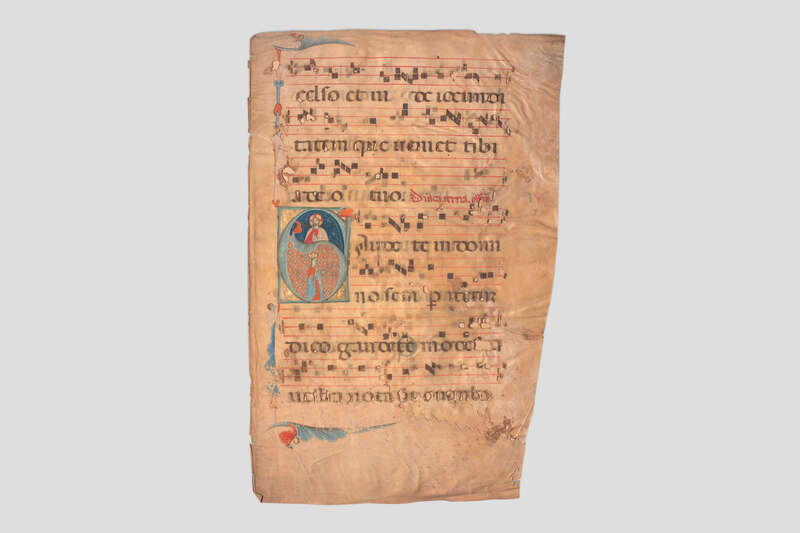

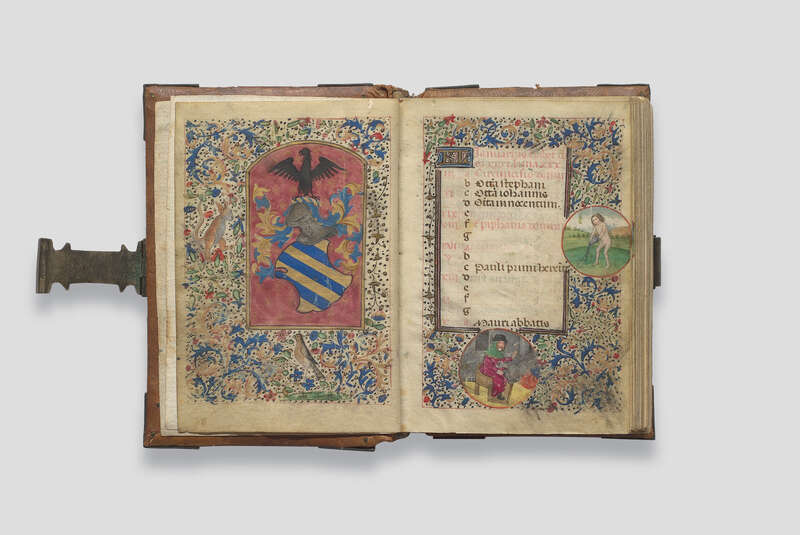

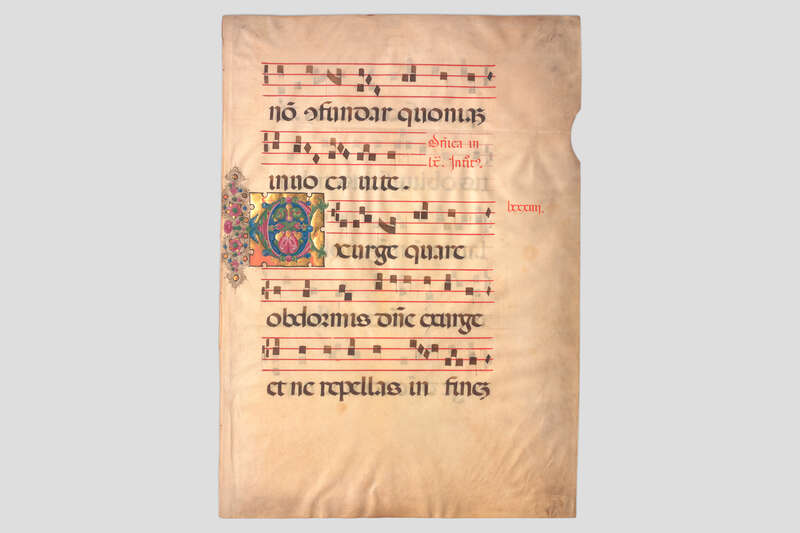

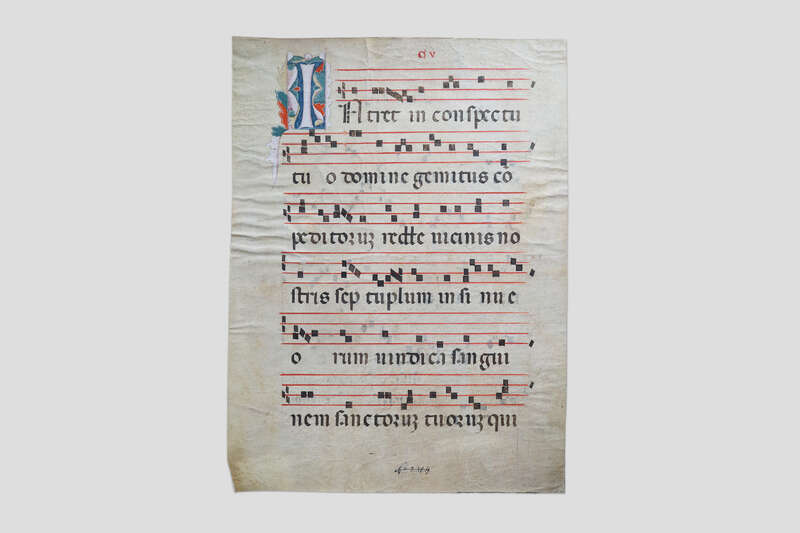

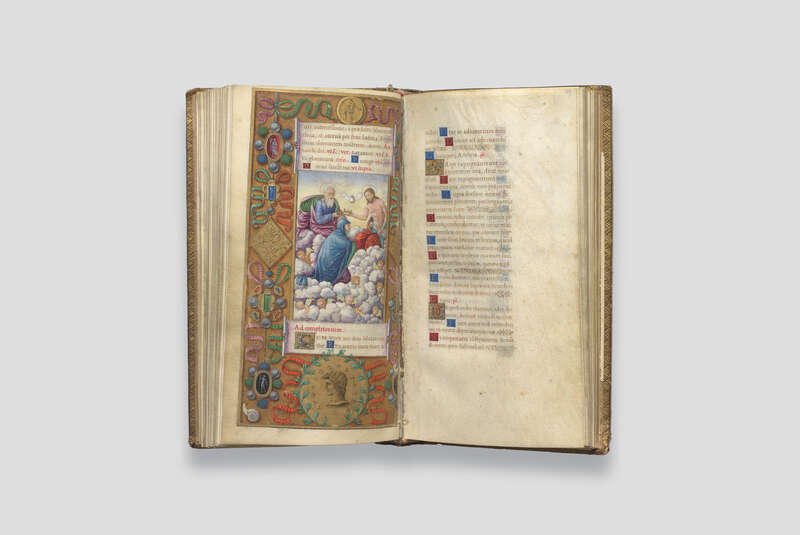

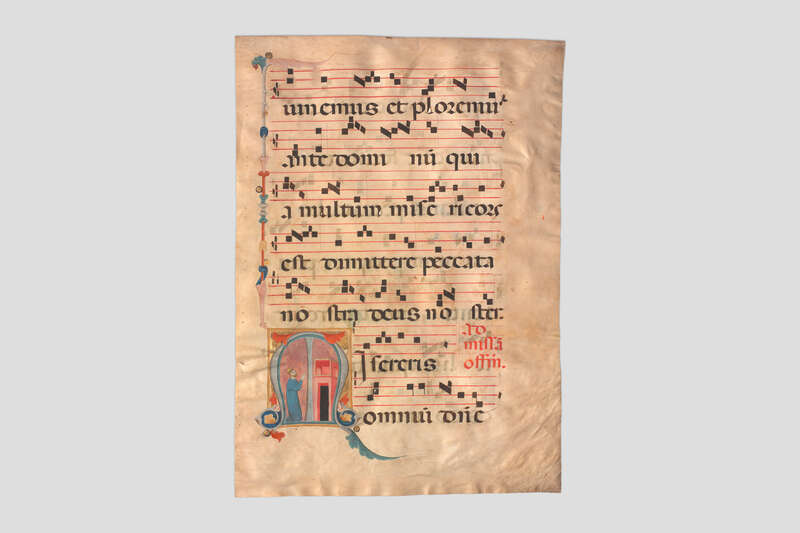

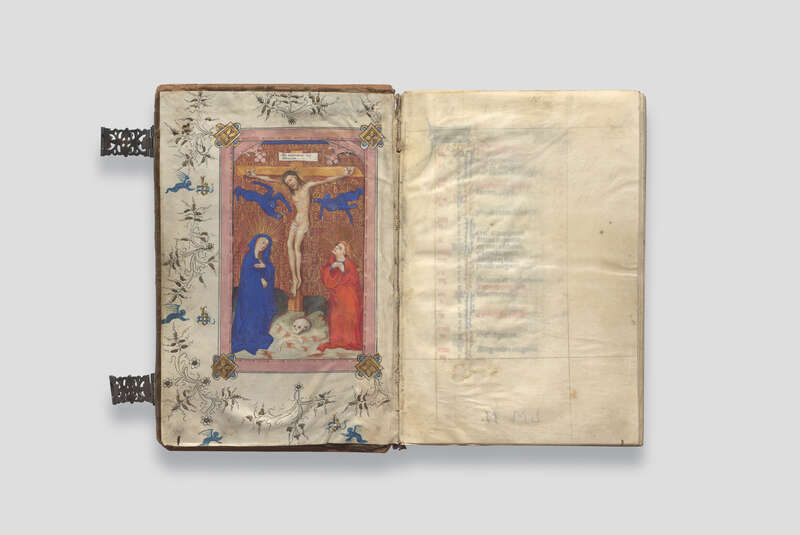

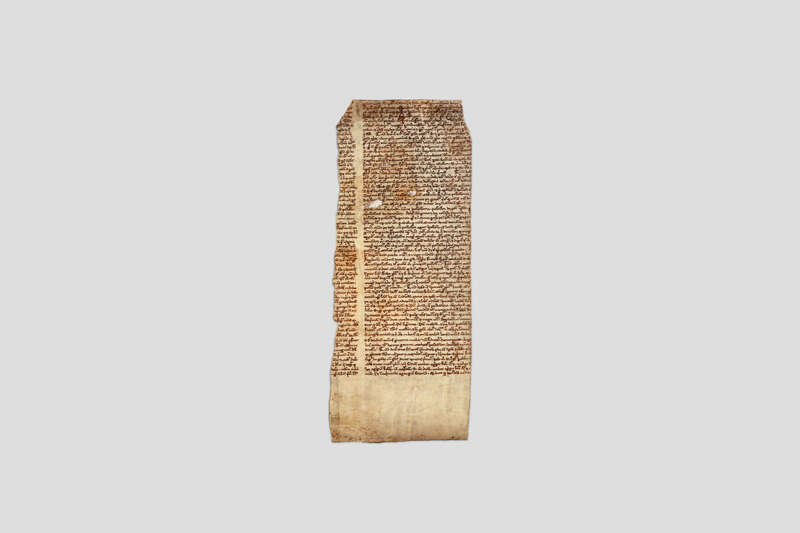

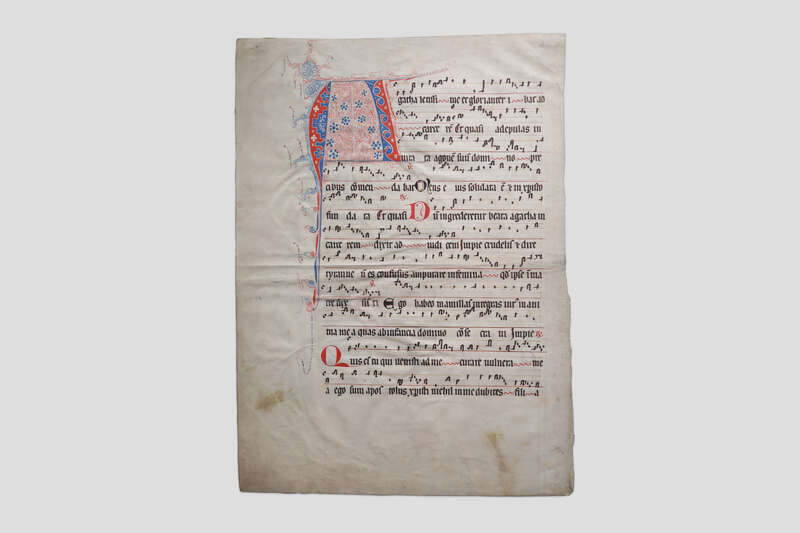

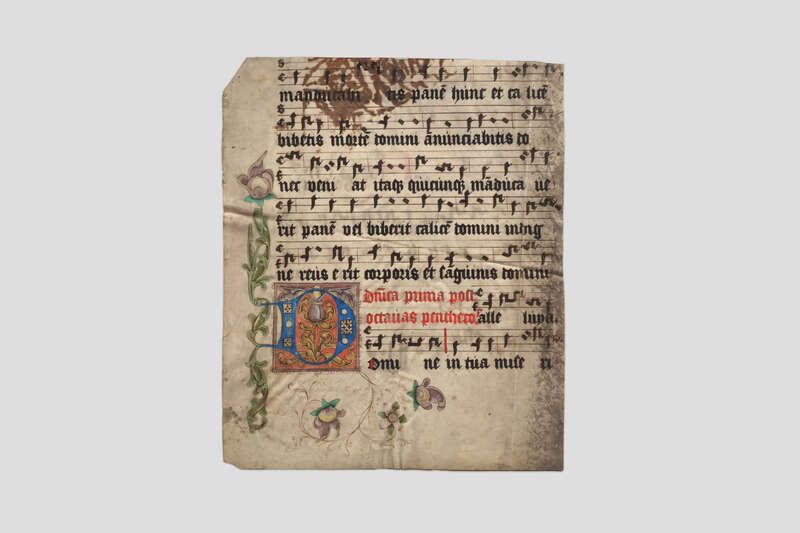

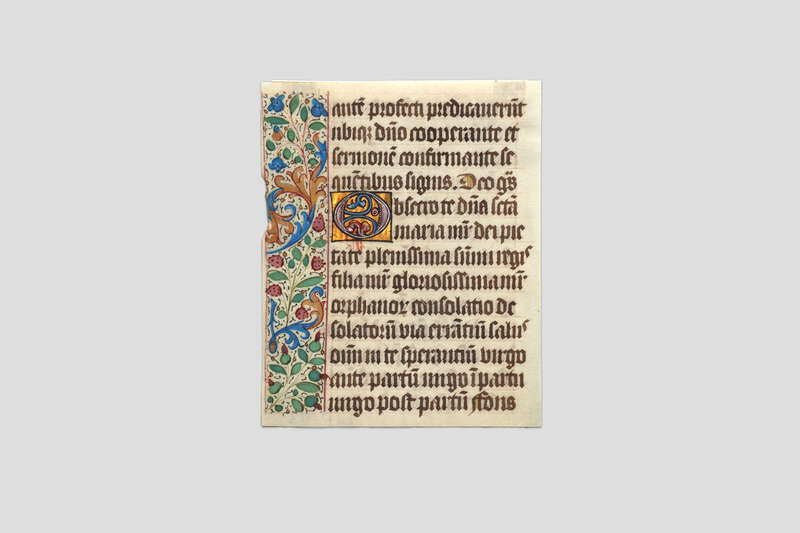

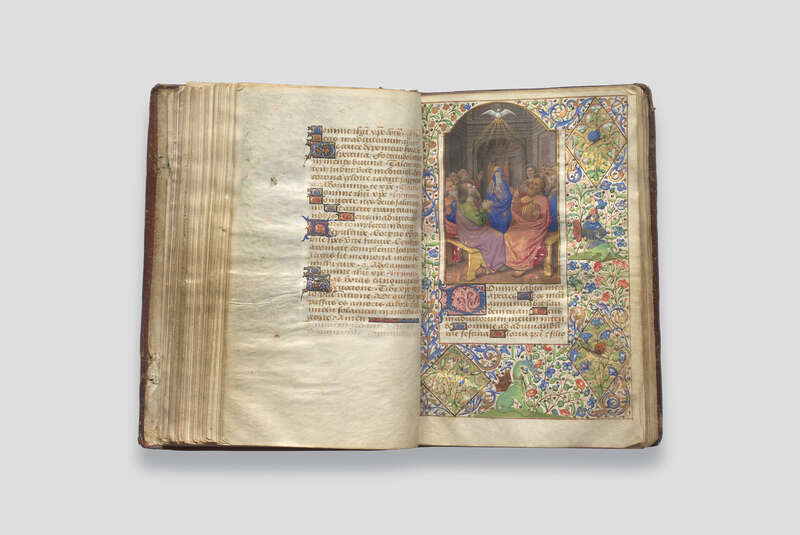

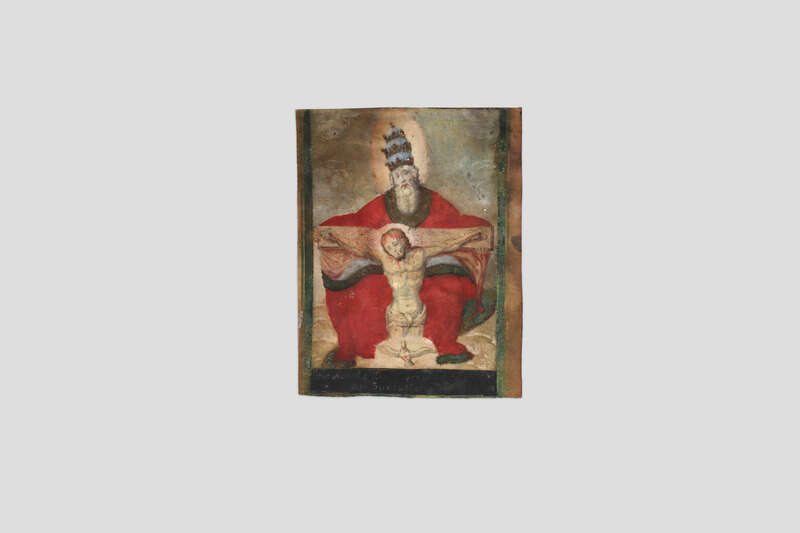

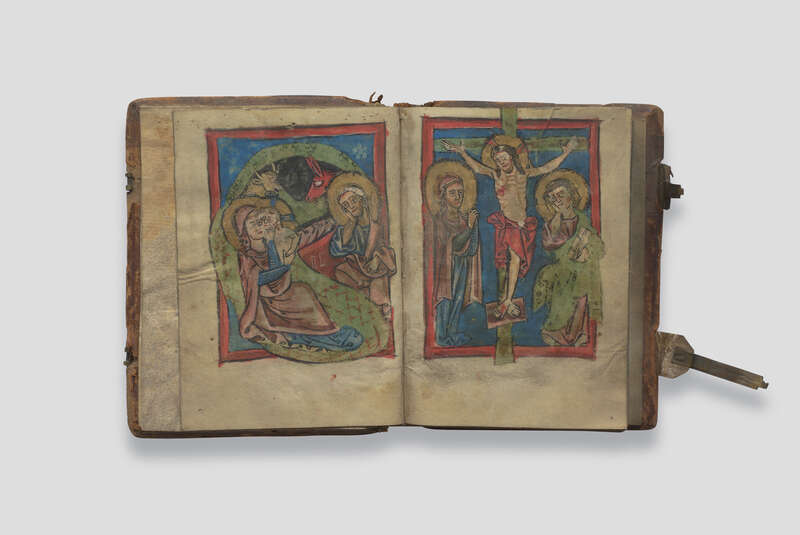

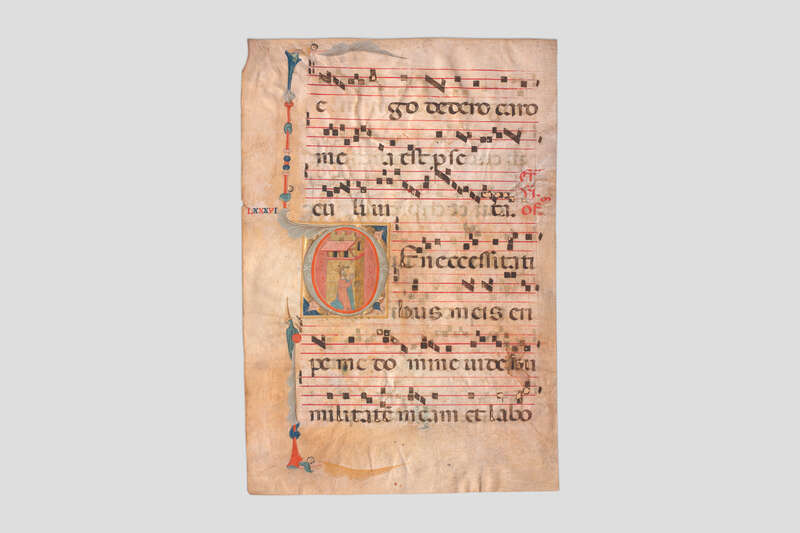

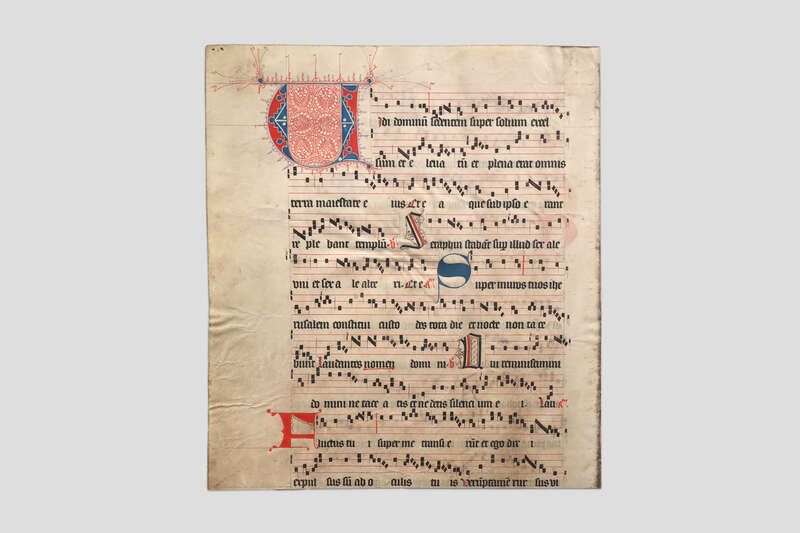

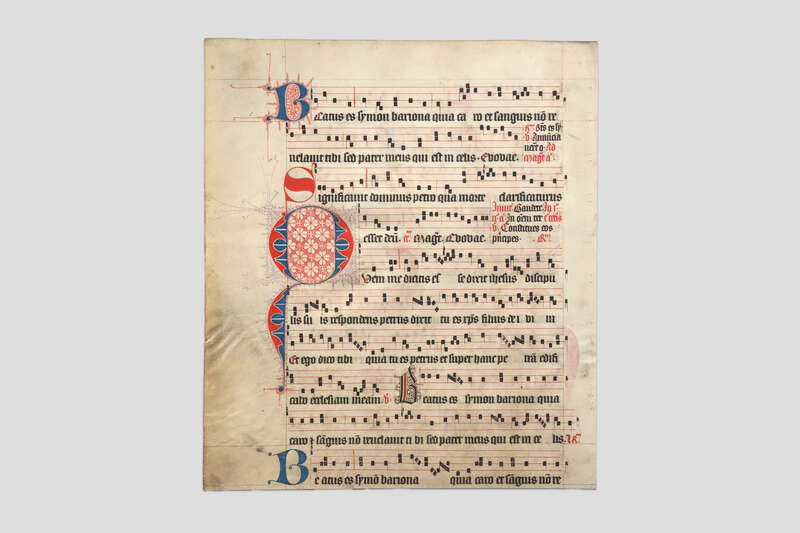

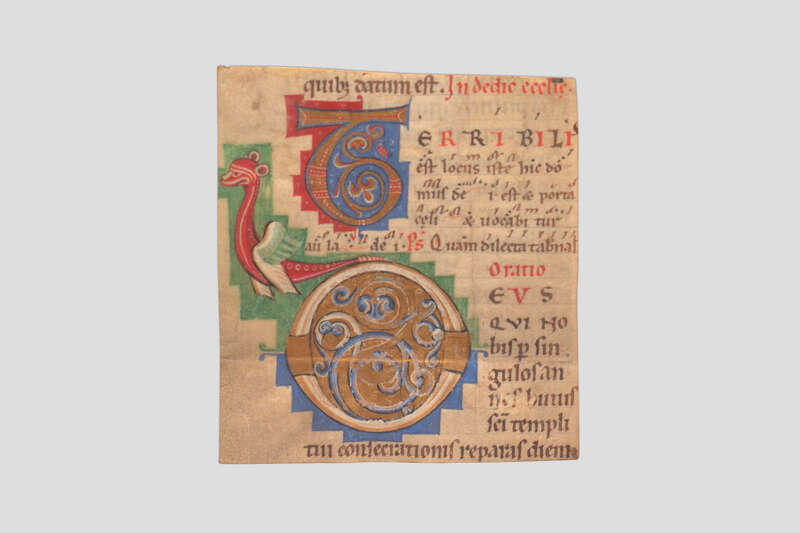

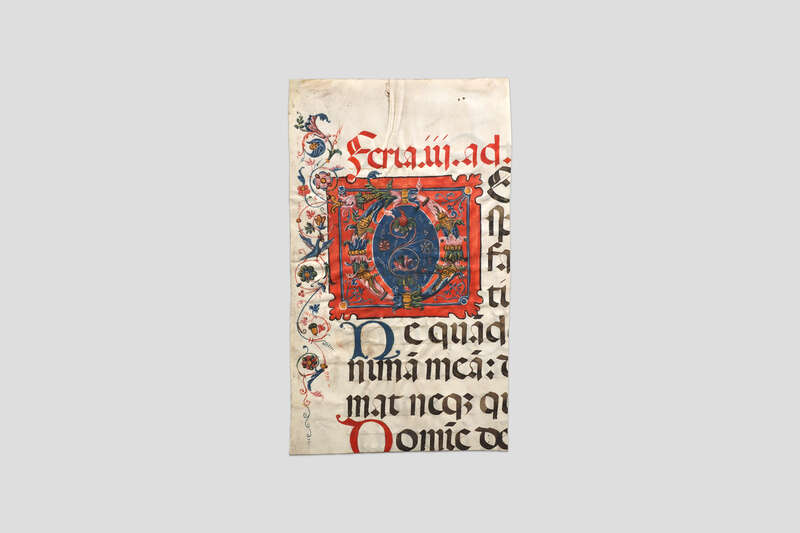

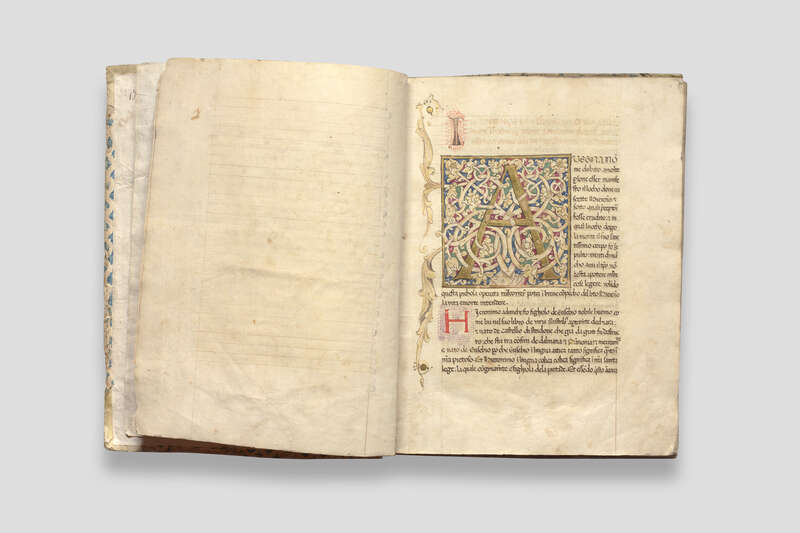

Spätmittelalterliche illuminierte Handschriften, darunter Psalter, Breviere, Gesangs- und Stundenbücher, gehören zum wertvollsten Sammlungsbestand des Museum Angewandte Kunst. Meist auf Pergament mit weiteren kostbaren Materialien wie Gold, Lapislazuli und Purpur ausgeführt, bestechen die Manuskripte durch ihr Zusammenspiel grafischer und malerischer Ausdrucksformen.

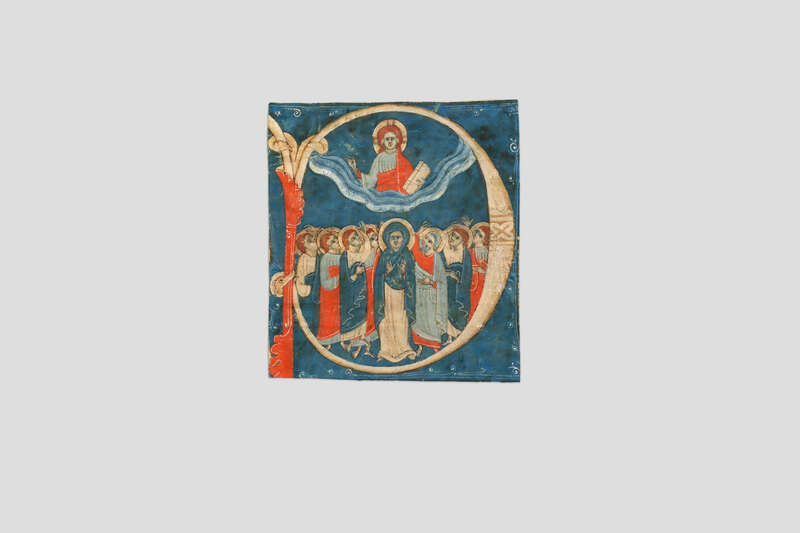

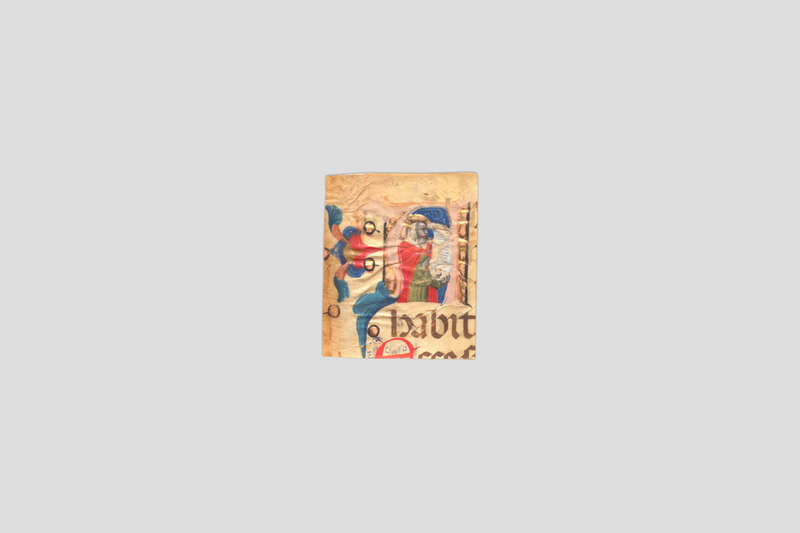

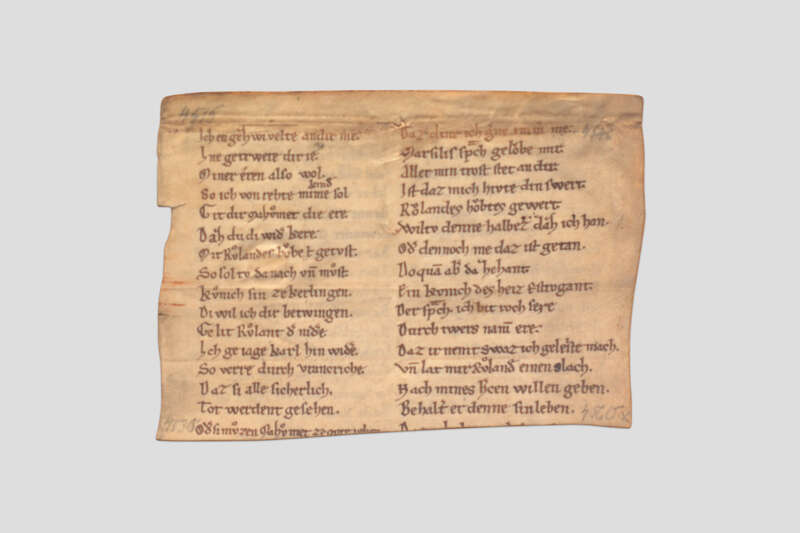

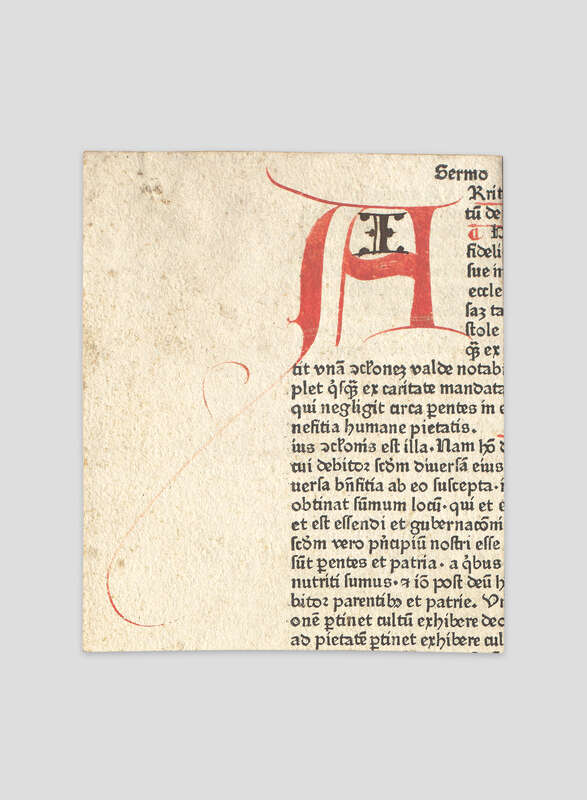

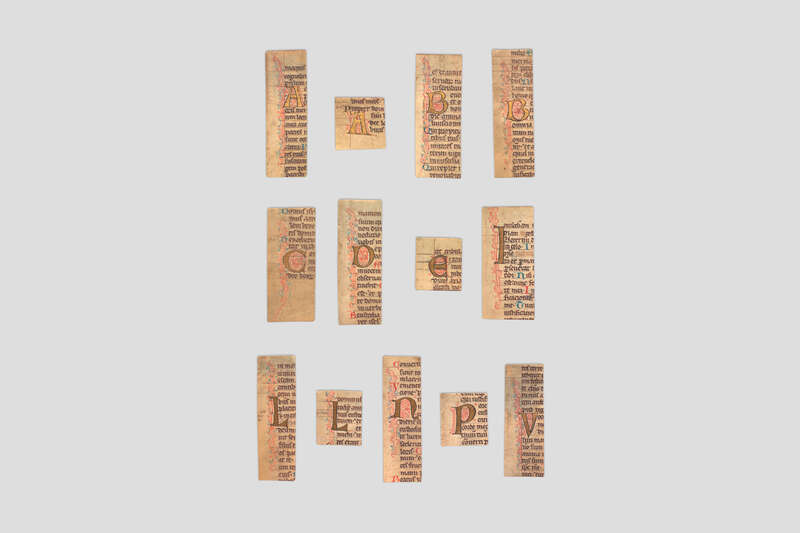

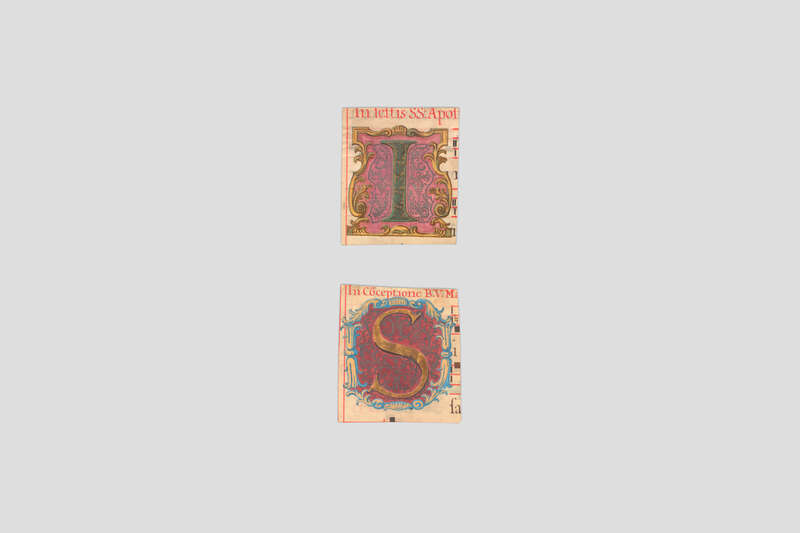

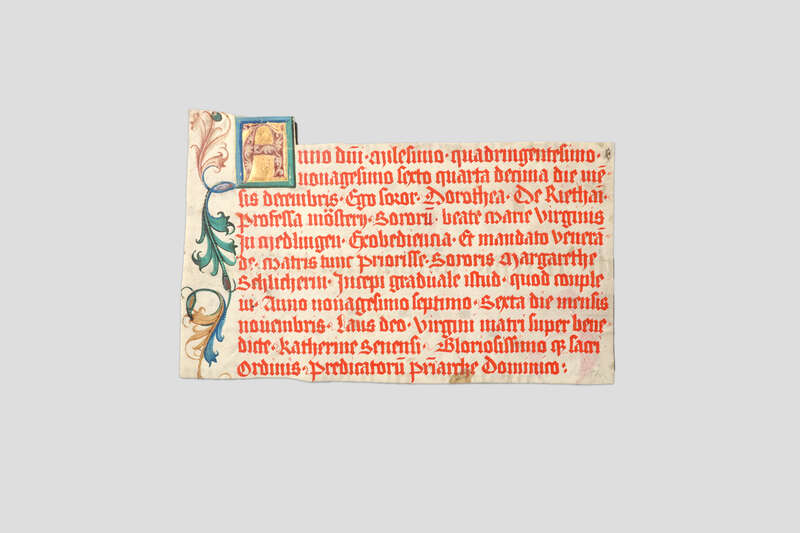

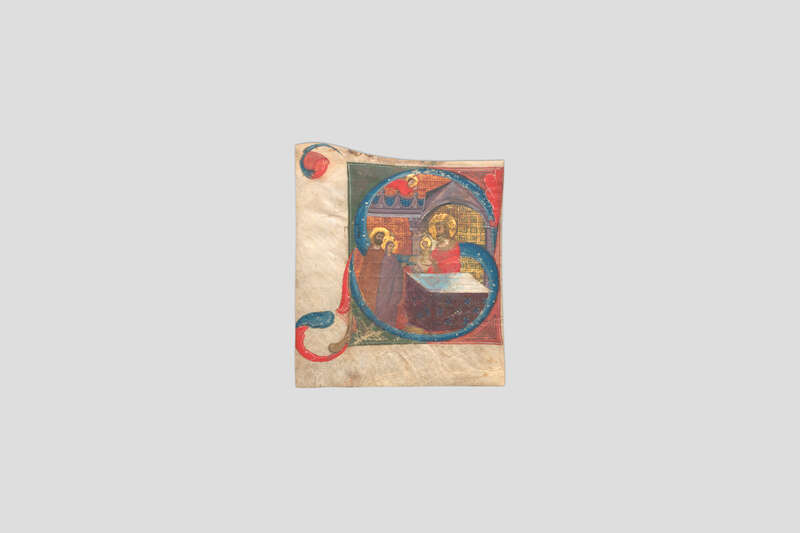

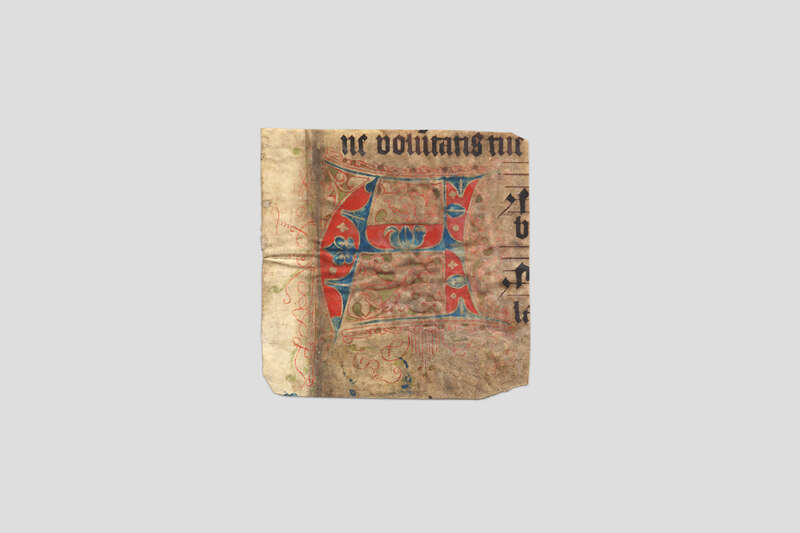

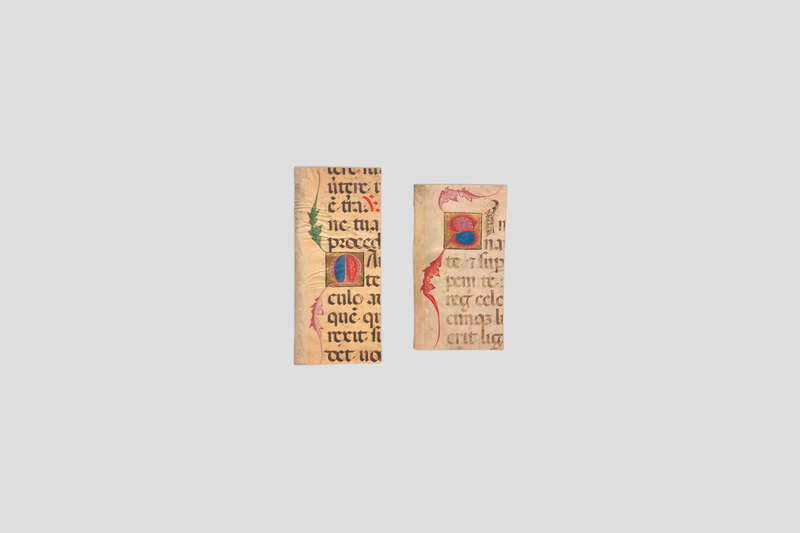

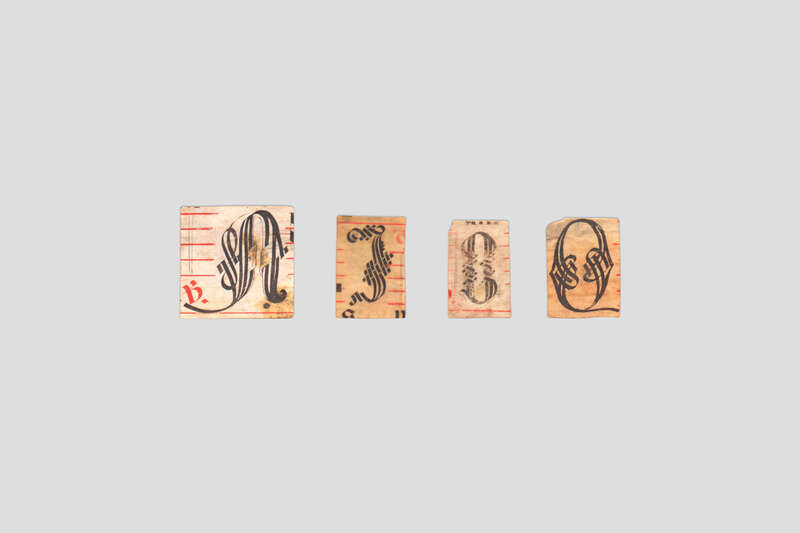

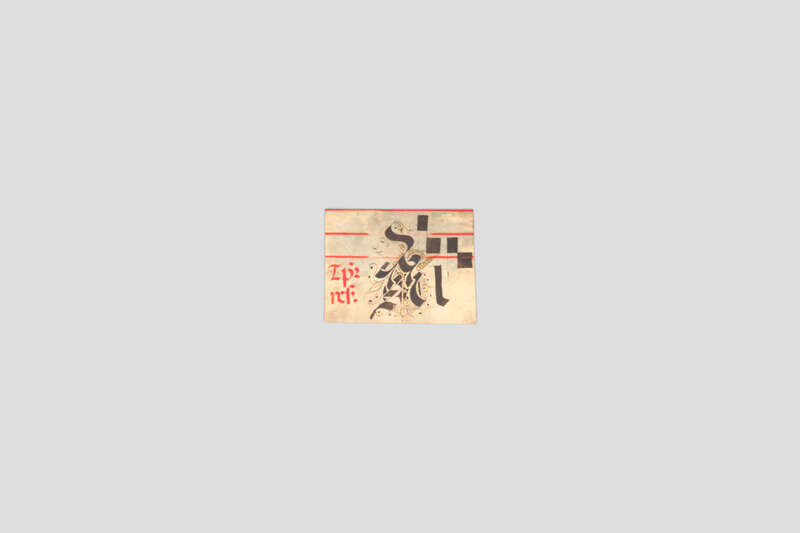

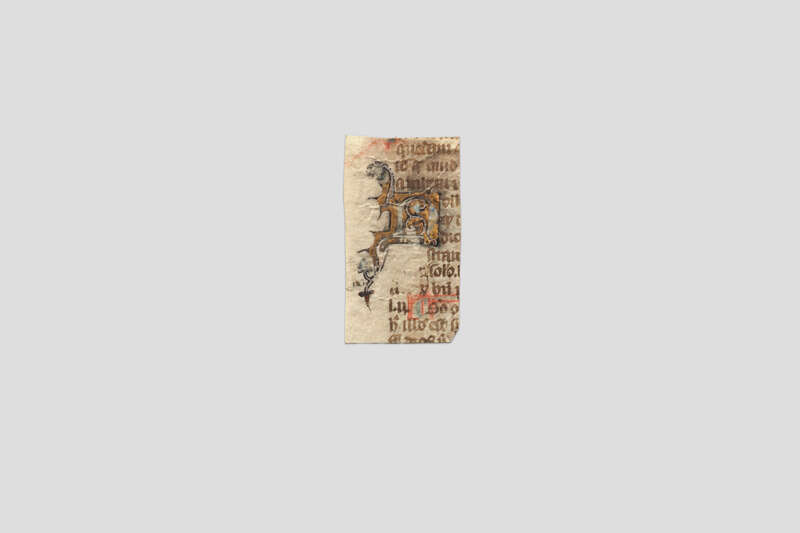

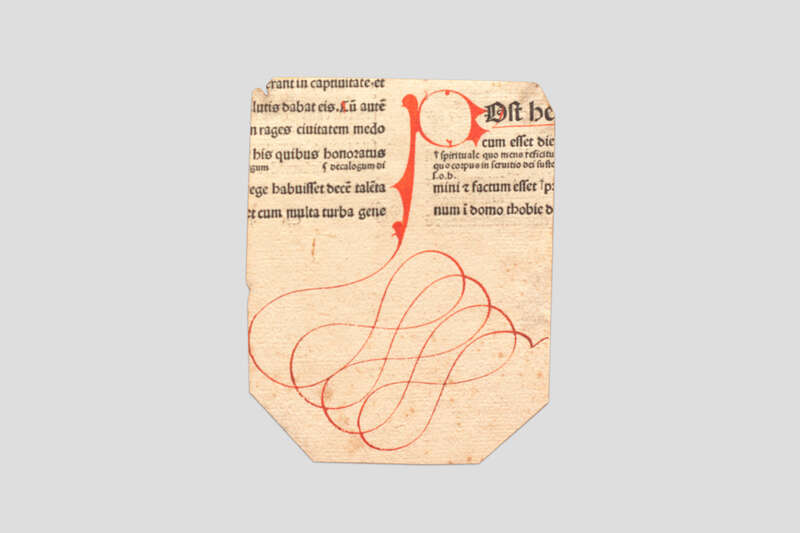

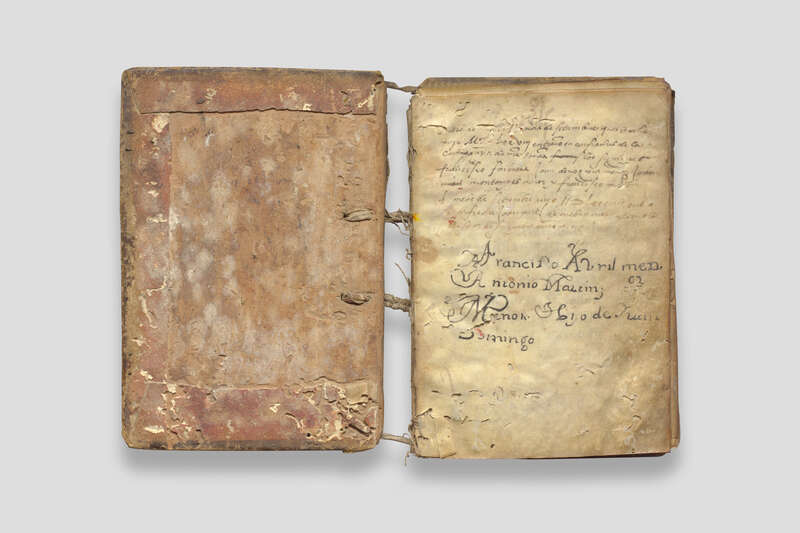

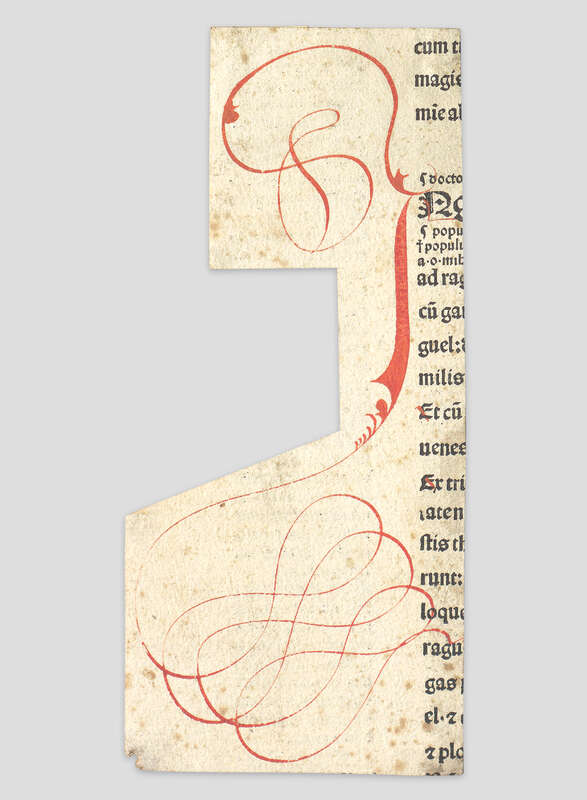

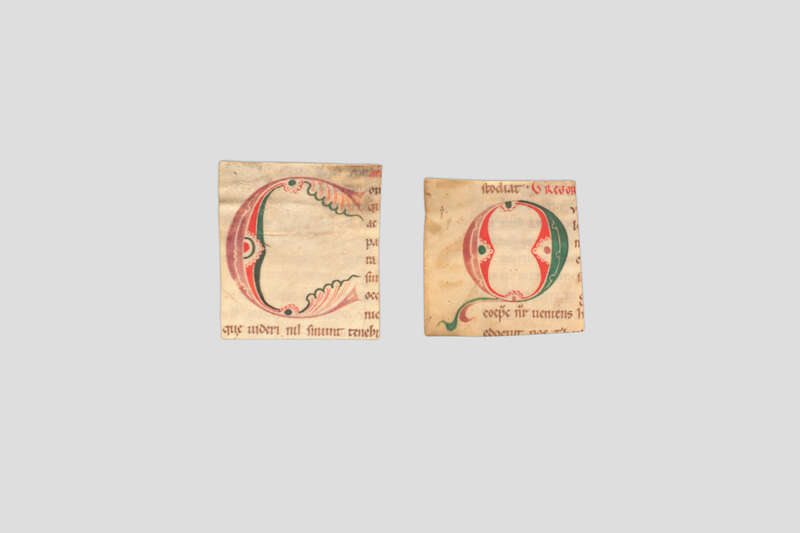

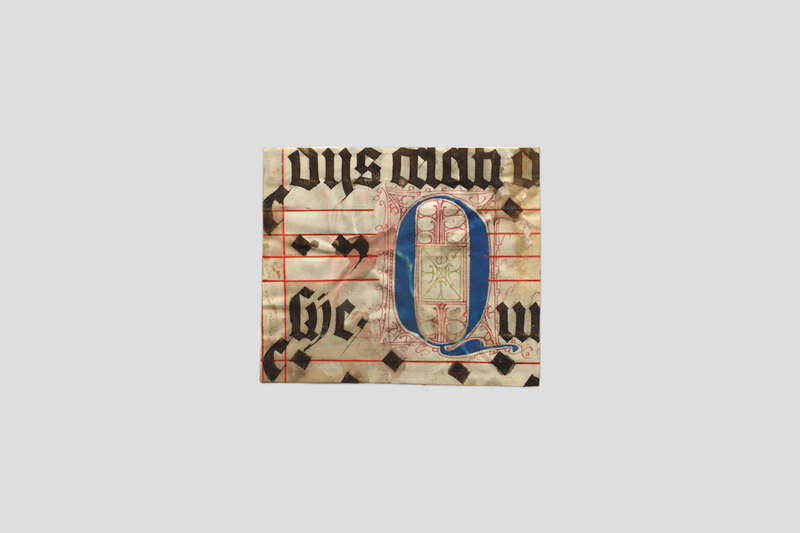

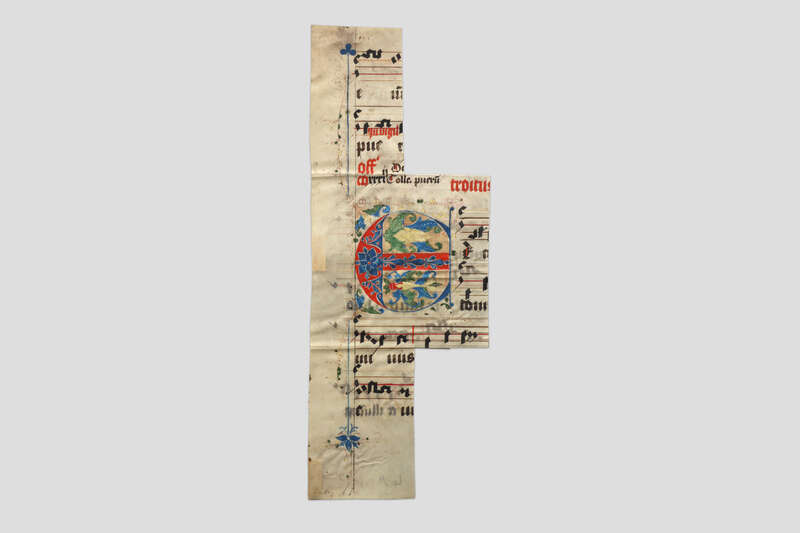

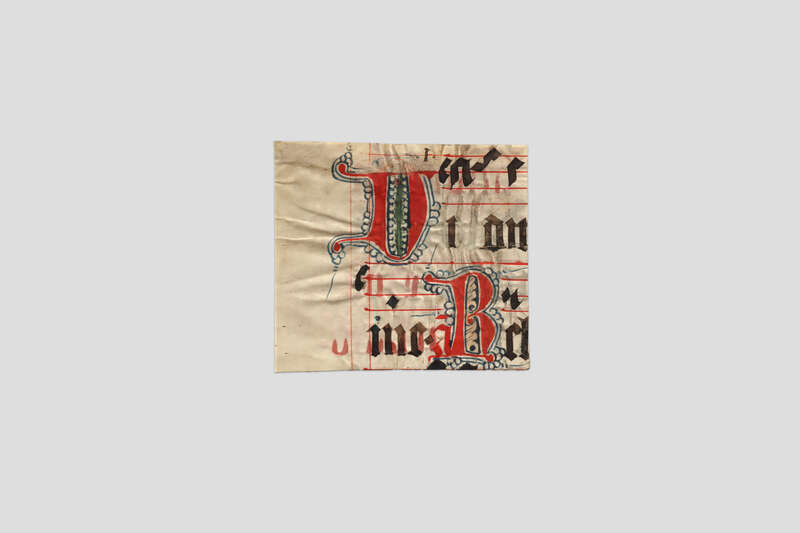

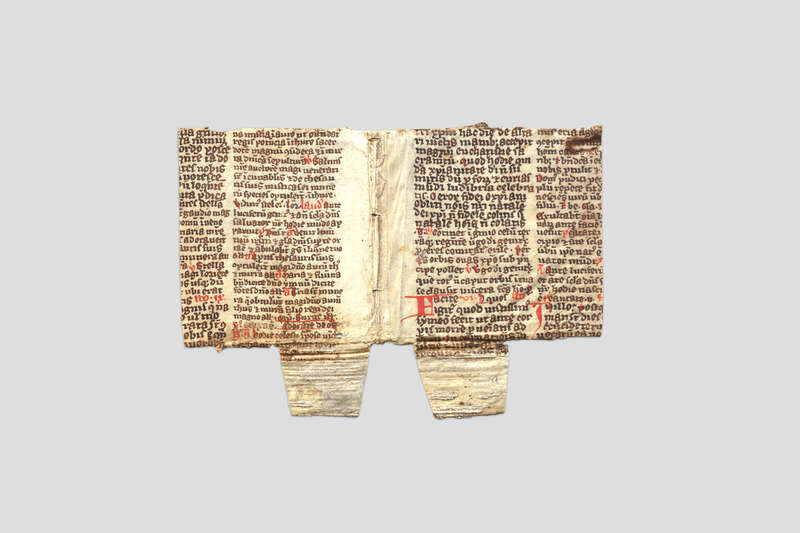

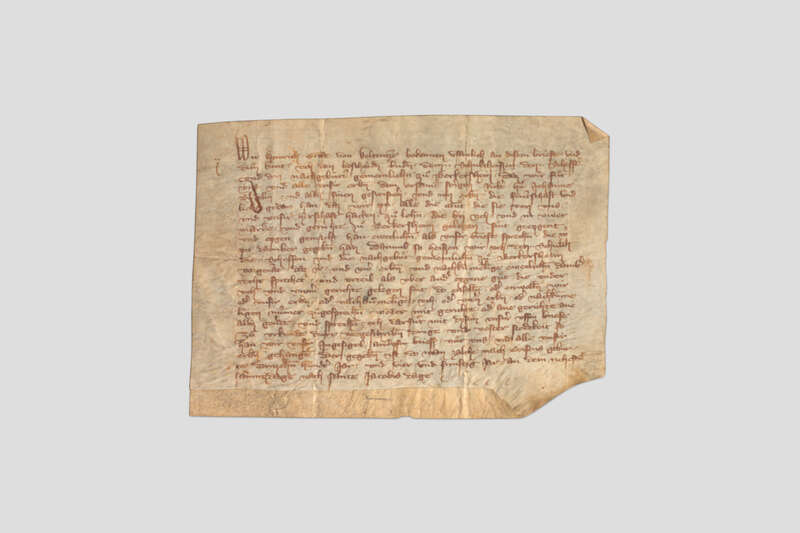

Neben 25 Büchern mit feiner Buchmalerei umfasst der Bestand 135 Fragmente – Einzelseiten und Ausschnitte, die Ausdruck der bewegten Rezeptionsgeschichte der illuminierten Handschriften sind. Als religiöse Schriftwerke waren sie zunächst unabdingbare Begleiter des gelebten christlichen Glaubens, bald auch prestigeträchtige Luxusgüter des aufstrebenden Patriziertums. Schon in der Renaissance avancierten die Handschriften mit ihrer dekorativen Ausstattung zu beliebten Sammlungsobjekten. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig den maximalen Profit herauszuschlagen, etablierte sich im damaligen Kunstmarkt die Praxis, Seiten aus dem Gesamtverband herauszulösen und diese einzeln zu verkaufen. Das Bestreben der Museen und Sammlungen des 19. Jahrhunderts Artefakte zu systematisieren und sie nach künstlerischen Gattungen zu katalogisieren, löste eine zweite Welle der Buchfragmentierung aus. Nun wurde es üblich, auch einzelne Miniaturen, Ornamente oder Initialen aus den Blättern herauszuschneiden, um sie nebeneinandergelegt miteinander vergleichen zu können. Insbesondere an europäischen Handwerks- und Kunstschulen waren diese Fragmente als Mustermaterial gefragt.

Der hier gezeigte Museumsbestand geht größtenteils auf die Gebrüder Michael (1830–1892) und Albert Linel (1833–1916) zurück, die 1916 ihre vielfältigen Sammlungen der Stadt Frankfurt vermachten. Weitere illuminierte Handschriften im Museumsbesitz stammen aus der Sammlung von Wilhelm Peter Metzler (1818–1904). Ursprünglich war die Sammlung des Museum Angewandte Kunst sogar noch größer: 16 Stundenbücher, zwei Gebetbüchern und ein Brevier der Linel-Sammlung wurden 1953 auf Beschluss des Frankfurter Magistrats auf dem Wege des Tauschs dem Frankfurter Kunsthändler Wilhelm Heinrich übereignet (Magistratsbeschluss Nr. 888), der sie dann veräußert hat. Ihr Verbleib ist bis auf wenige Ausnahmen unbekannt.

Gefördert durch das Digitalisierungsbudget des Dezernats Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt konnte der vorhandene, aufgrund seiner Materialität äußerst fragile Bestand digitalisiert werden und ist im Rahmen der Ausstellung Text & Spirit. Erleuchtungsgrafik. Mittelalterliche Handschriften zwischen Alltagspraxis, Luxus und Glaube (13.03. bis 22.06.2025) erstmals vollständig zu sehen. Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Schnittstellen zwischen damals und heute und dringt zum Vergleich zwischen den früheren Stundenbüchern mit den heutigen Smartphones vor. Es geht um die Wirkung beider Lebensbegleiter, die sowohl Kommunikationsmedien als auch Prestigeobjekte sind. Ihre Rolle steigert sich bis zu modisch-performativen Accessoires. Die Ausstellung leistet damit eine Neupositionierung der mittelalterlichen Stundenbücher auf der Grundlage des 21. Jahrhunderts als digital-kommunizierendes Zeitalter.